Палачи и артисты «мертвого острова». Дореволюционный репортаж с Сахалина

17 января 1865 года родился Влас Дорошевич – автор очерков о сахалинской каторге. Во второй половине XIX века Сахалин – это остров, населенный каторжанами и теми, кто их сторожил. Тайга.инфо перечитала очерки некогда очень известного, а потом забытого журналиста и литератора, и решила сосредоточиться только на одном пласте этого текста: каторга как театр.

Репортер-литератор

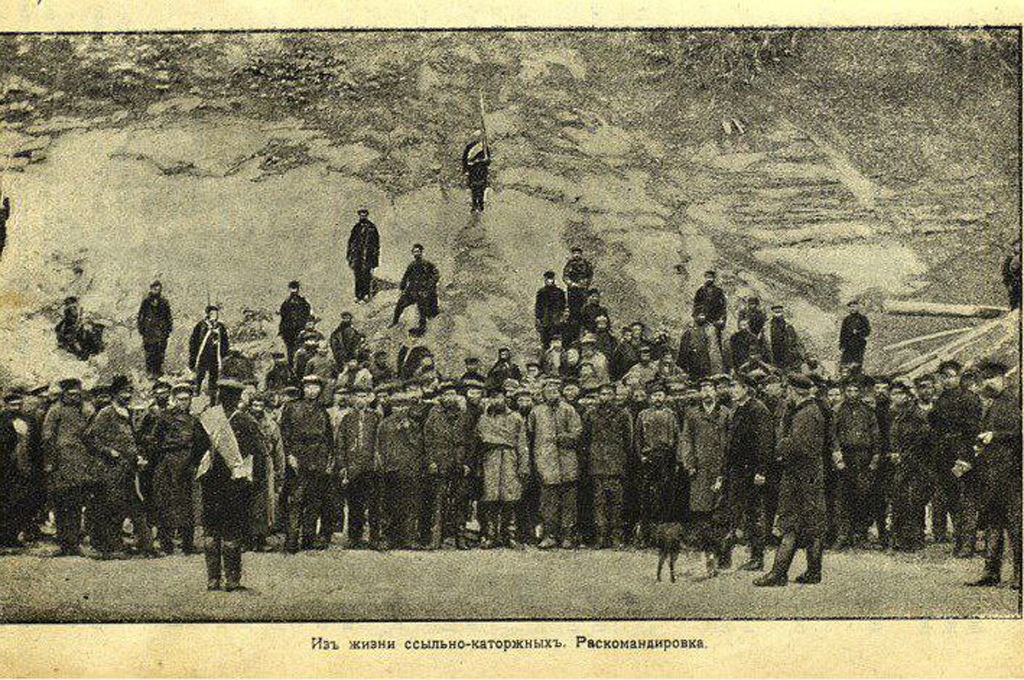

Первая ассоциация, которая сегодня возникает, когда перечитываешь «Каторгу» Дорошевича — стримы правозащитного проекта Gulagu.net. Ужасы сегодняшней пенитенциарной системы России, о которых рассказывает и Тайга.инфо, берут начало в дореволюционной эпохе. Некомпетентность руководства, мздоимство и жестокость надзирателей, бесчеловечные условия содержания, нерадение значительной части медперсонала. И почти полное равнодушие российского общества к судьбам осужденных. Дорошевич, три месяца постигавший сахаланскую реальность, видел даже бунты каторжан, которых заставляли работать сверх всякой меры.

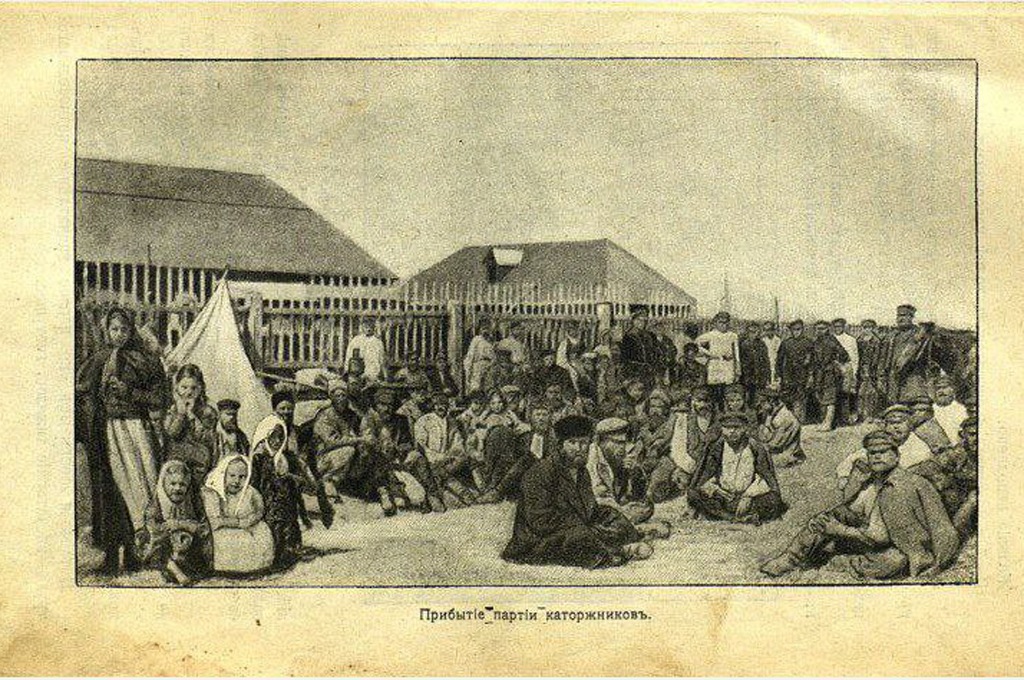

На Сахалин он отправился в 1897 году на одном пароходе с очередной партией арестантов. С некоторыми успевает познакомиться в пути, несмотря на строжайший запрет общаться с преступниками. В том же году командировавшая его на каторжный остров газета «Одесский листок» публикует первые сахалинские очерки Дорошевича, позднее собранные в отдельную книгу «Сахалин. Каторга», опубликованную знаменитым издателем Иваном Сытиным. Первая редакция вышла в 1903 году. Главное цензурное управление запретило продавать книгу в киосках при железнодорожных станциях, в результате подскочили продажи в книжных магазинах. Прибыль оказалась такой высокой, что Сытин построил на эти деньги новую типографию в Москве. «Сахалин» Дорошевича горячо обсуждали в России и за рубежом, но позднее и книгу, и ее автора почти забыли. Незаслуженно.

Пика славы Дорошевич достигнет на рубеже нулевых и десятых годов XX века, когда он фактически возглавит влиятельнейшую газету — издаваемое Сытиным «Русское слово». В 1897-м Дорошевичу 32 года, но он уже популярный журналист, успевший поработать в московских СМИ и перебравшийся в Одессу. «Одесский листок» — одна из самых ярких газет того времени, которую читают даже в столицах.

С именем Дорошевича в истории отечественной журналистики связывают появление «короткой строки». По словам биографа Дорошевича Семёна Букчина, это стилистический прием, «который стал применять Дорошевич, разбивая строки на смысловые части и выделяя особо акцентированные места в отдельные абзацы». В Одессе его фельетонами зачитывались будущий поэт и литературный критик Корней Чуковский и будущий революционер Лев Троцкий.

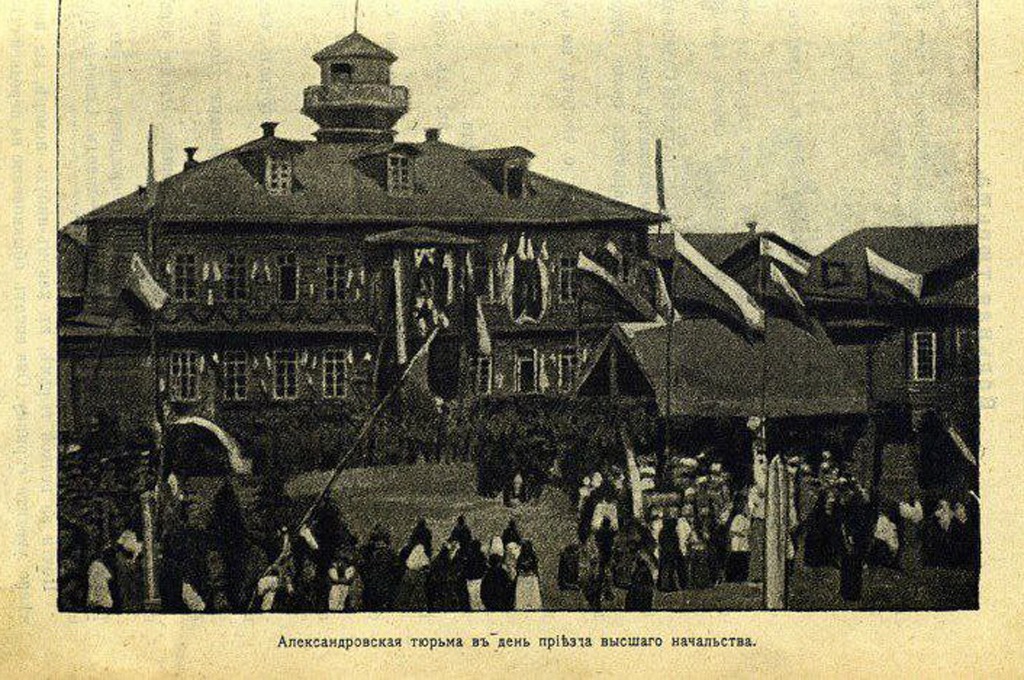

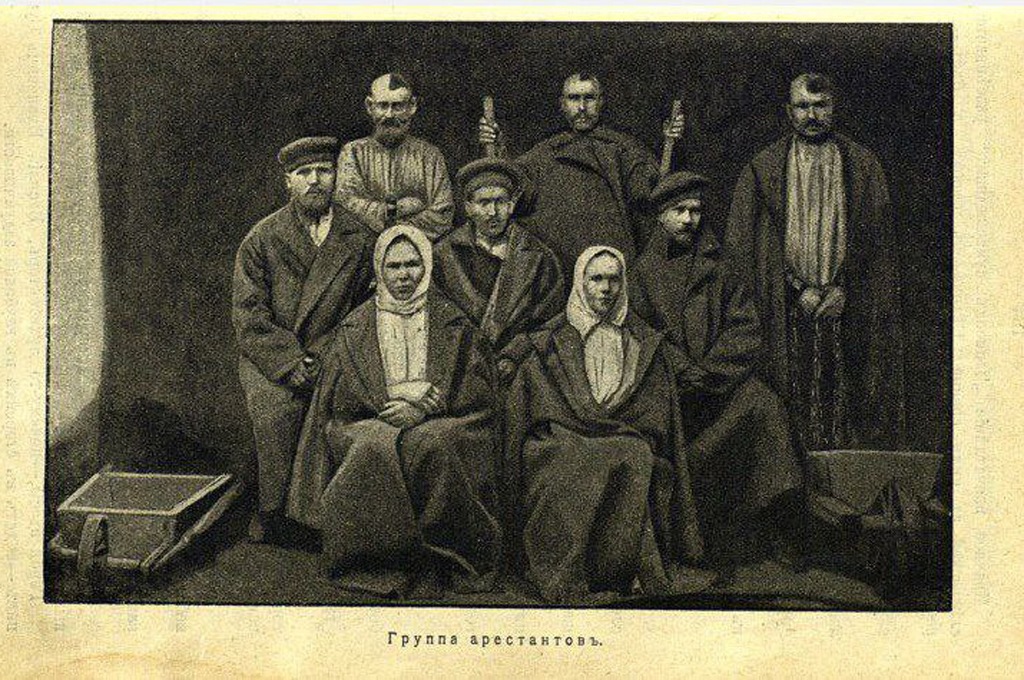

Влас Дорошевич делал максимально современную журналистику. Биограф Семён Букчин пишет, что перед поездкой на Сахалин Дорошевич выучился фотографировать, взял с собой компактный по тем временам фотоаппарат, и многие снимки для сахалинских репортажей сделал сам.

Больше всего Дорошевич известен как фельетонист и репортер, но еще в московский период пробует себя в разных жанрах, в том числе и литературных. «Сахалин. Каторга» — это документальные очерки, перекликающиеся с гуманистической традицией российских писателей XIX века. На страницах «Каторги» упоминаются Гоголь, Салтыков-Щедрин и особенно часто Достоевский. Переклички с «Записками из мертвого дома» неизбежны. Сахалин Дорошевич называет «мертвым островом».

На протяжении всей жизни Дорошевич много писал о театре. Его театральная критика — предмет исследования современных театроведов. Он, например, раньше многих понял значение Станиславского. И в сахалинской каторге нашел немало театрального. Дальше будут цитаты из книги с пояснениями.

«Подмостки виселицы»

В 1897 году еще не отменили смертную казнь, но на Сахалине она уже несколько лет не применялась. Дорошевич подробно расспросил, как это было, у каторжан, сахалинских священников и палачей.

Обыкновенным же местом смертной казни (на Сахалине) была, теперь упраздненная и срытая до основания, страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровским и Дуэ.

Виселица ставилась посередине двора.

Присутствовать при казни выгоняли из тюрьмы сто арестантов, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человек двадцать пять оттуда.

Воеводская тюрьма была расположена в ложбине, и с гор, амфитеатром возвышающихся над нею, было как на ладони видно все, что делается во дворе тюрьмы.

На этих-то горах спозаранку располагались поселенцы из Александровска и «смотрели, как вешают».

И этот амфитеатр, переполненный зрителями, и эти подмостки виселицы, — все это делало воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театр, где давались страшные трагедии…

(Палач Комлев) повесил на Сахалине тринадцать человек; из них десять — в Воеводской тюрьме.

Его первой жертвой был ссыльно-каторжный Кучерявский, присужденный к смертной казни за нанесение ран смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.

Кучерявский боялся казни, но не боялся смерти.

В ночь перед казнью он как-то ухитрился достать нож и перерезать себе артерию.

Бросились за доктором; пока сделали перевязку, пока привели в чувство бывшего в беспамятстве Кучерявского, наступил час «выводить».

Кучерявский умирал смело и дерзко.

Он сам скинул бинт, которым было забинтовано его горло.

И все время кричал арестантам, чтобы они последовали его примеру.

Напрасно бил барабан. Слова Кучерявского слышались и из-за барабанного боя.

Кучерявский продолжал кричать и тогда уже, когда его в саване взвели на эшафот и поставили на западню.

Комлев стоял около и, по обычаю, держал его за плечи.

Кучерявский продолжал из-под савана кричать:

— Не робейте, братцы!

Последними его словами было:

— Веревка тонка, а смерть легка…

Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа полтора…

Эти страшные полтора часа редко кто мог выдержать.

«Иной спадает так, что обомлеет совсем», по выражению Комлева.

У большинства хватало сил лишь попросить палача:

— Поскорей только! Прихлестните потуже! Без мучений, пожалуйста.

У многих не хватало сил и на это.

На страницах «Каторги» Дорошевич полемизирует с противниками отмены смертной казни. По словам журналиста, за те несколько лет, когда на Сахалине не вешали, число тяжких преступлений на острове не выросло. Чтобы сократить уровень преступности среди каторжан и оставшихся на поселении (далеко не всем, кто отбыл каторгу, разрешалось сразу вернуться на материк), необходимо ликвидировать причины, толкающее на убийства.

Безработица, голод, полное неумение заняться тем делом, которым заставляют заниматься, очень часто непривычка к труду, нежелание трудиться, порча человека тюрьмой, страсть к картам, — вот что толкает сахалинца идти убивать и грабить… Нигде, конечно, нет столько «голодных убийств», как на Сахалине. Мне рассказывали двое каторжан, как они, окончив каторгу «по рассейскому преступлению» (то есть совершённому до прибытия на Сахалин — прим. ред.) и выйдя на поселение, уже на Сахалине убили поселенца. Выпросили у кого-то на время «поработать» топор и пошли.

— Бить должен был Степка, потому он в те поры был посильнее.

«Степка» размахнулся топором.

— Ударил поселенца по голове, да с размаха-то и сам на него повалился.

— Почему же?

— Ослаб больно. Три дня перед тем ничего не ел. Он, поселенец-то, ежели бы захотел, сам бы нас всех как котят передушил. Убили — и сейчас это на куфню за хлебом. Ен тута лежит, а мы жрем. Смехота!..

Так их и «накрыли».

Участь Медведева

С отвращением Дорошевич писал и о телесных наказаниях, которые в конце XIX века еще практиковались на Сахалине. Палачей набирали из самих каторжан. Например, журналист познакомился с осужденным Толстых, отбывавшим срок за убийство жены, которая, по словам мужчины, ему изменяла.

Попав на Сахалин, этот сибирский Отелло «не потерялся». Сразу нашелся: жестокий по природе, сильный, ловкий, он пошел в палачи.

Человек рожден быть артистом. Человек изо всего сделает искусство. Какой инструмент ему ни дайте, он на всяком сделается виртоузом. Сами смотрители тюрем жалуются:

— У хорошего палача ни за что не разберешь: действительно он порет страшно, или вид только делает. Удар наносит, кажется, страшный…

Действительно, сердце падает, как взмахнет плетью…

— А ложится плеть мягко и без боли. Умеют они это, подлецы делать. Не уконтролируешь!

Толстых научился владеть плетью в совершенстве. И грабил же он каторгу! Заплатят, — после ста плетей человек встанет, как ни в чем не бывало. Не заплатят, — держись.

Человек ловкий и оборотистый, он умел вести свои дела «чисто»: и начальство его поймать не могло, и каторга боялась.

Боялась, но в те жестокие времена палача, с которым можно столковаться, считала для себя удобным.

— Знал, с кого сколько взять! — поясняли мне старые каторжане на вопрос, как же каторга терпела такого «грабителя».

— Мне каторга, неча Бога гневить, досталась легко! — говорит Толстых".

Толстых рассказал Дорошевичу, что быть палачом — «дело каторжное», а теперь у него другой бизнес — торговля хлебом. Но недавно согласился на подработку: «по вольному найму», когда палача при тюрьме не было, «перепорол за три целковых пятьдесят человек». Ещё про Толстых говорили, что каторжане дали ему взятку, и он запорол до смерти арестанта, который подговорил товарища бежать, а потом убил и съел. Толстых не дал прямого ответа, однако по реакции палача журналист понял, что так и было. Это подтвердили и другие каторжане.

Уже упомянутый палач Комлев (Дорошевич уточняет, что это не фамилия, а «палаческий псевдоним». «Давать комли» — бить толстым концом розги) был осуждён на 20 лет за вооруженный грабёж, дважды пытался бежать, в общей сложности получил 55 лет. После второго побега он стал палачом по жребию. Наставником в этом «ремесле» стал для него палач по фамилии Терский.

Кроме увеличения срока, за второй побег Комлев получил 45 плетей.

Плети давал «ученику» Терский.

— Ну, ложись, ученик, я тебе покажу, как надо драть.

И «показал».

В 97-м году Комлев говорил мне:

— До сих пор гнию.

И разделся. Тело — словно прижжено каленым железом. Страшно было смотреть. Местами зарубцевалось в белые рубцы, а местами вместо кожи тонкая красная пленочка.

— Пожмешь — и течет!

Пленочка лопнула, и потекла какая-то сукровица.

На луфтической почве это наказание разыгралось во что-то страшное.

Так глумился палач над палачом.

Скоро, однако, Терского поймали в том, что он, взяв взятку с арестанта, наказал его легко.

Терскому назначили 200 розог и наказать его дали Комлеву.

— Ты меня учил, как плетями, а я тебе покажу, что розгами можно сделать.

Терский до сих пор гниет. То, что он сделал с Комлевым, — шутка в сравнении с тем, что Комлев сделал с ним.

— По Моисееву закону: око за око и зуб за зуб! — добавляет Комлев при этом рассказе".

Комлев — тоже артист. У него даже имеется что-то вроде «сценического костюма»: «Комлев смакует свое могущество. Он даже особый костюм себе выдумал: красную рубаху, черный фартук, сшил какую-то высокую черную шапку».

При этом Комлева, когда он не при исполнении, каторжане и вышедшие на поселение нещадно бьют. Судя по наблюдениям журналиста, многие палачи — люди глубоко несчастные, калечащие не только тела товарищей, но и собственную психику. Палач по фамилии Медведев был осужден в Екатеринодаре за убийство хозяина постоялого двора, у которого служил. Он поверил в слухи, что на Сахалине каторжан сажают под землю, испугался, и сам вызвался быть палачом в екатеринодарской тюрьме, надеясь, что его оставят на материке.

Надежды Медведева не сбылись: палачом его при тюрьме не оставили, а послали на Сахалин.

— Ну, хорошо. Там ты в палачи пошел, боялся, что под земь на каторге посадят. А здесь-то зачем же в палачах остался? Здесь ведь ты увидел, что это все сказки…

— А здесь уж мне нельзя. Мне уже в арестантскую команду идти невозможно: палачом был, — пришьют…

Медведев живет в страшной нищете: никакого имущества. Ничего, кроме кобылы (скамейки для экзекуции — прим. ред.) да плети, — казенных вещей, сданных ему на хранение.

Из страха он не берет даже взяток…

И то, что он не берет, в один голос подтверждает вся тюрьма.

— Хоть ты ему что, — запорет!

Дерет он, действительно, отчаянно.

— Так, пес, смотрителю в глаза и смотрит. Ему только мигни, — дух вышибет. Нешто он что чувствует!

А «чувствует» Медведев, когда перед ним лежит арестант, вероятно, многое. Этот трус становится на одну минуту могучим. Все вымещает он тогда: и вечное унижение, и вечный животный страх, и нищету свою, и свою боязнь брать. Все припоминается Медведеву, когда перед ним лежит человек, которого он боится. За всю свою собачью жизнь рассчитывается…

Палачу полагается отдельная каморка. Медведев в ней не живет:

— Ночью выломают двери и пришьют.

Он валяется у хлебопеков… Когда кто-нибудь из хлебопеков напьется, он глумится над Медведевым, заставляет его, например, спать под лавкой.

— А то выгоню!

И тот лезет под лавку, как собака.

— Ночью-то он на минутку выйти боится!

Медведев со страхом и ужасом думает о том, о чем всякий каторжник только и мечтает: когда он кончит каторгу.

— О чем я вас попросить хотел, ваше высокоблагородие! — робко и нерешительно обратился он однажды ко мне, и в голосе его слышалось столько мольбы. — Попросите смотрителя, когда мне срок кончится, чтоб меня в палачах оставили. Как мне на поселение выйти? Убьют меня, беспременно убьют!

Дорошевич убежден, что телесные наказания не только никого не исправляют, но даже имеют противоположное действие. Настоящая власть на каторге принадлежит так называемым «Иванам» (что-то вроде «воров в законе», если искать аналогии в советской эпохе). «Иваны», постоянно «качающие режим» (как сказали бы сегодня), подвергаются телесным наказаниям чаще других, и, как предписывает каторжный кодекс чести, безропотно их сносят. Такая стойкость укрепляет авторитет «Иванов» в каторжной среде. По словам журналиста, отмена телесных наказаний должна ослабить их влияние. Через несколько лет после визита Дорошевича на остров телесные наказания действительно отменили. Вероятно, определенную роль в этом сыграли и его публикации.

Из гимназистов в жиганы

Настоящий бич Сахалина — игра в карты. Проигрывают не только последние деньги и жалкое имущество, но и собственное имя. Влас Дорошевич пишет, что матерые преступники «меняются именами» с теми, кого приговорили к небольшим каторжным срокам. Один получает незаслуженную свободу, другой остается в каторге на долгие годы. Нередко шулер-победитель заставляет проигравшего в счет погашения долга выполнять работу вместо себя. И несчастный несет двойную каторгу. В такие ситуации чаще всего попадают те, кто оказался на каторге за мелкое преступление или вовсе без вины. Закабаления посредством картёжного мухлежа — тоже целые спектакли, отрепетированные и неоднократно сыгранные, с многими действующими лицами.

Впрочем, немало и игроманов, которые время от времени выигрывают, а чаще проигрываются в пух и прах. Дорошевич пишет, что таких, обнищавших, называют жиганами.

Захожу в тюрьму в обеденное время. Обед был уже на исходе…

— Ну, теперь, братцы, «жигана» кормить. Выходи, что ль! Иль апекита нет?

С нар поднялся человек, с которого смело можно было бы рисовать «Голод». Ничего, кроме голода, не было написано в глазах, в бледном, без кровинки, синеватого цвета, лице, во всей это слабой, обессиленной фигуре. Это был «жиган», вторую неделю уже проигрывающий даже свою баланду. Дней десять человек не видал крошки хлеба и питался только жидкой похлебкой, «баландой». И как питался!

Многие даже приподнялись с места. Тюрьма предвкушала готовящуюся потеху… «Жиган» подошел к первому сидевшему с краю, молча поклонился и стал. Тот с улыбкой зачерпнул ему пол-ложки баланды и дал. «Жиган» хлебнул, поклонился снова и подошел к следующему.

Это был типичный «Иван», лежавший в величественной позе на нарах.

— «Жиганам» почтение! Обедать, что ли, пришли?

— Так точно, Николай Степанович, полакомиться! — с низким поклоном отвечал «жиган».

— Тэк!.. Ну, а скажи-ка нам, чего бы ты теперь съел?

«Жиган» постарался сделать преуморительную улыбку и отвечал:

— Съел бы я теперь, Николай Степанович, тетерьки да телятинки, яичек да говядинки, лапши из поросятинки, немножечко ветчинки, чуть-чуть свининки, с хреночком солонинки. Слюна бьет, как подумаю!

Тюрьма хохотала над прибаутками. «Иван» обмакнул в баланду ложку и подал «жигану».

— На, лижи!

«Жиган» открыл рот.

— Ишь, раскрыл пасть! Ложку слопаешь! Нет, ты язычком, с осторожностью!

«Жиган» слизнул прилипший к ложке кусочек капусты.

— Лижи досыта!

«Жиган» пошел к следующему.

— Стой! — крикнул «Иван». — Ты что же это, невежа, напился, наелся, а хозяев поблагодарить нет тебя?

Жиган снова поклонился в пояс:

— Покорнейше благодарим за добро да за ласку, за угощенье да за таску, за доброе слово, за привет да за участие. Чтобы хозяину многие лета, да еще столько, да полстолько, да четверть столько. Чтоб хозяюшку парни любили. Деточек Господь прибрал!

— То-то, учи вас, дураков! — улыбнулся «Иван». — А еще в гимназии учился! Чему вас там, дураков, учат? Невежи!".

Это отвратительный спектакль, веселивший арестантов, продолжался ещё долго. Голодный переходил от одного каторжанина к другому в надежде получить ложку баланды, выполняя за это всё более унизительные обряды. В конце концов, жигана избили.

«А ведь «Иван» сказал правду: этот «жиган», действительно, прошел шесть классов гимназии…

Я часто, бывало, спрашивал: «За что вы так бьете этих несчастных?» и всегда мне отвечали с улыбкой одно и то же:

— Не извольте, барин, об их беспокоиться. Самый пустой народ. Он на всякое дело способен!

Из них-то и формируются «сухарники», нанимающиеся нести работы за тюремных ростовщиков и шулеров, «сменщики», меняющиеся с долгосрочными каторжниками именем и участью, воры и, разумеется, голодные убийцы.

«Да убейте вы меня!»

На Сахалине Дорошевич видел и настоящий каторжный театр — в посте Корсаковском. Представление в маленьком балаганчике. Арестанты пели и исполняли драматические роли. Начинание самих каторжан, а не начальства, как чаще всего бывает сегодня.

Сцена отделена занавеской из какой-то грязной дерюги, долженствующей изображать «занавес». Пол на сцене — земляной.

5 часов вечера.

Театр полон. Галерка волнуется.

«Поселки» (то есть поселенки — прим. ред.) со своими «сожителями». Поселенцы. Серые «бушлаты» каторжников. Кой у кого из «перворядников» желтые тузы на спине.

Для начала что-то вроде пролога — хор каторжан исполнил старую жалобную песню. Вероятно, тех времен, когда к месту отбывания наказаний на материке осужденные шли пешком, и побирались. Позже Дорошевич узнал, что специально для него каторжные артисты хотели спеть сатирические, социально заряженные куплеты, но начальство запретило.

Вторым номером спектакль про Петрушку, но с сахалинским колоритом.

Плут, проказник, озорник и безобразник, — даже бедный «Петрушка», попав в каторгу, «осахалинился».

Всюду и везде, по всей Руси он только плутует и мошенничает, покупает и не платит, дерется и надувает квартального.

Здесь он еще и отцеубийца.

Это уже не веселый «Петрушка» свободной Руси, это мрачный герой каторги".

Впрочем, местной публике спектакль кажется только потешным — они от души хохочут. Наконец, главная часть программы.

Сидевший вчера в «кандальной» Сокольский, в арестантском халате, читает «Записки сумасшедшего»… Этот «бродяга», видимо, когда-то любил искусство, интересовался им. От его игры веет не только талантом, но и знанием сцены, — он видал хороших исполнителей и удачно подражает им.

Он читает горячо, с жаром, с увлечением. «Живой душой» повеяло в этом мире под серыми халатами погибших людей…

У Сокольского настоящее актерское лицо, нервное, подвижное, выразительное.

Он — эпилептик, в припадке откусил себе кончик языка, немного шепелявит, — и это слегка напоминает покойного В. Н. Андреева-Бурлака.

В «Записках сумасшедшего» Гоголя осталась только одна фраза:

«А знаете ли вы, что у алжирского бея под самым носом шишка».

Все остальное — импровизация, местами талантливая, местами посыпанная недурной солью.

Это — Поприщин-каторжник, ждущий смерти, как избавления.

В его монологе много намеков на местную тюрьму. Я уже посвящен в ее маленькие тайны, знаю, о ком из докторов идет речь, кого следует разуметь под какой кличкой.

Эти намеки вызывают одобрительный смех публики, но в настоящий восторг она приходит только тогда, когда Сокольский, читающий нервно, горячо, видимо, волнующийся, начинает кричать, стуча кулаком по столу:

— Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не мучайте!..

И вся публика аплодирует, кажется, больше тому, что человек очень громко кричит и бьет кулаком по столу, чем его трагическим словам и тону, которым они произнесены.

С бывшим студентом Сокольским, который до ареста играл в любительских спектаклях и неплохо знает театральную Москву, Дорошевич познакомится после представления. Сокольский несколько раз зайдет в гости на квартиру, где остановился Дорошевич. Они поговорят о театре и литературе. Сокольский поможет журналисту собрать тюремный фольклор и составить словарь каторжных терминов. Через знакомых Сокольского Влас Дорошевич узнает, что бывший студент задолжал местным ростовщикам 7 рублей, и они требуют, чтобы он попросил эту сумму у заезжей знаменитости, иначе грозят расправой. Но интеллигентный каторжанин так и не осмелится обратиться с такой просьбой. Деньги Дорошевич передаст через другого арестанта.

В 2022 году исполнилось 100 лет со смерти Дорошевича. Эта дата и на Сахалине, и в России прошла практически незамеченной. Почему имя Дорошевича, как и его сахалинские очерки, неизвестны современной широкой публике? За семь лет до Власа Дорошевича на Сахалине побывал Чехов, «Остров Сахалин» которого занимает особое место в его наследии: Чехов написал откровенно скучную книгу. Даже просил не включат ее в собрание сочинений. Именно такую, с упором на статистику, работу об отдаленном острове он и задумывал. Уже очень известный в те годы писатель хотел, чтобы к его книге о Сахалине отнеслись максимально серьезно, а не как к сборнику юмористических рассказов. Журналист Дорошевич, наоборот, писал о каторжном острове ярко и максимально доступно. Эти авторы ставили разные задачи, и каждый из них со своей справился. Кроме прочего, Дорошевич сфокусировался именно на сахалинской каторге, оставшейся в чеховском «Сахалине» лишь одной из тем.

После публикаций о Сахалине начальник одной из сахалинских тюрем подал на Дорошевича в суд. Процесс тянулся много лет и закончился полным оправданием журналиста. Чехов, который был уже очень болен, не смог выступить в качестве свидетеля, но морально поддержал Дорошевича. Дорошевич писал о Чехове как о крупном литературном явлении еще в те годы, когда далеко не всем это было очевидно. Но миф о том, будто Дорошевич вторичен по отношению к Чехову, что якобы он эпигон и завистник, живуч, и это играет свою роль.

Дорошевич, с одной стороны, не вошел в число дореволюционных авторов, которых в советских школах изучали на уроках литературы (в отличие, например, от Куприна или Алексея Толстого), но и не оказался в ряду «возвращенных имен», которых до перестройки запрещали, а потом начали массово издавать. Советские литературоведы относили Дорошевича к числу «буржуазных писателей», но при этом автора «Каторги» не запрещали. Крушение советской идеологии и цензуры способствовало всплеску интереса ко многим забытым литераторам, но не к Власу Дорошевичу.

В 1990-е годы и позже сахалинские очерки Дорошевича несколько раз переиздавали. Но они, что называется, «не выстрелили». Биограф Дорошевича Семён Букчин сетует, что издатели, преследуя коммерческие интересы, позволяли себе не только сокращать текст, но и иногда еще и что-то дописывать. По словам Букчина, среди современных переизданий книги «Сахалин. Каторга» наиболее точным является двухтомник, вышедший в 2005 году в Южно-Сахалинске.

Тайга.инфо