Сибирь: колония, лагерь или земля надежды. Дискуссия в прямом эфире

Тайга.инфо продолжает серию программ «Адрес Советский Союз» в прямом эфире. 30 лет прошло с распада одной из крупнейших в истории человечества империй. За это время начала расходиться история не только бывших республик СССР, но и российских регионов. Очередной выпуск посвящен регионам «Большой» Сибири.

Ведущие — социолог и краевед Андрей Поздняков, публицист и политик Дмитрий Холявченко.

Каждая программа посвящена постсоветской истории какой-либо территории, сравнению групп регионов. Сибирь — очень сложное понятие. Есть представление о Сибири как об Азиатской части России — то есть территории, которая включает в себя Зауралье, собственно Сибирь и Дальний Восток. Существует концепция восточной границы Сибири, водораздела между Северным Ледовитым и Тихим океанами или граница между Евразийской и Северо-Американской литосферными плитами, которая проходит по северо-востоку Якутии и Джугджуру. Существует «госплановские» Западная и Восточная Сибирь и Сибирский федеральный округ в двух разных редакциях.

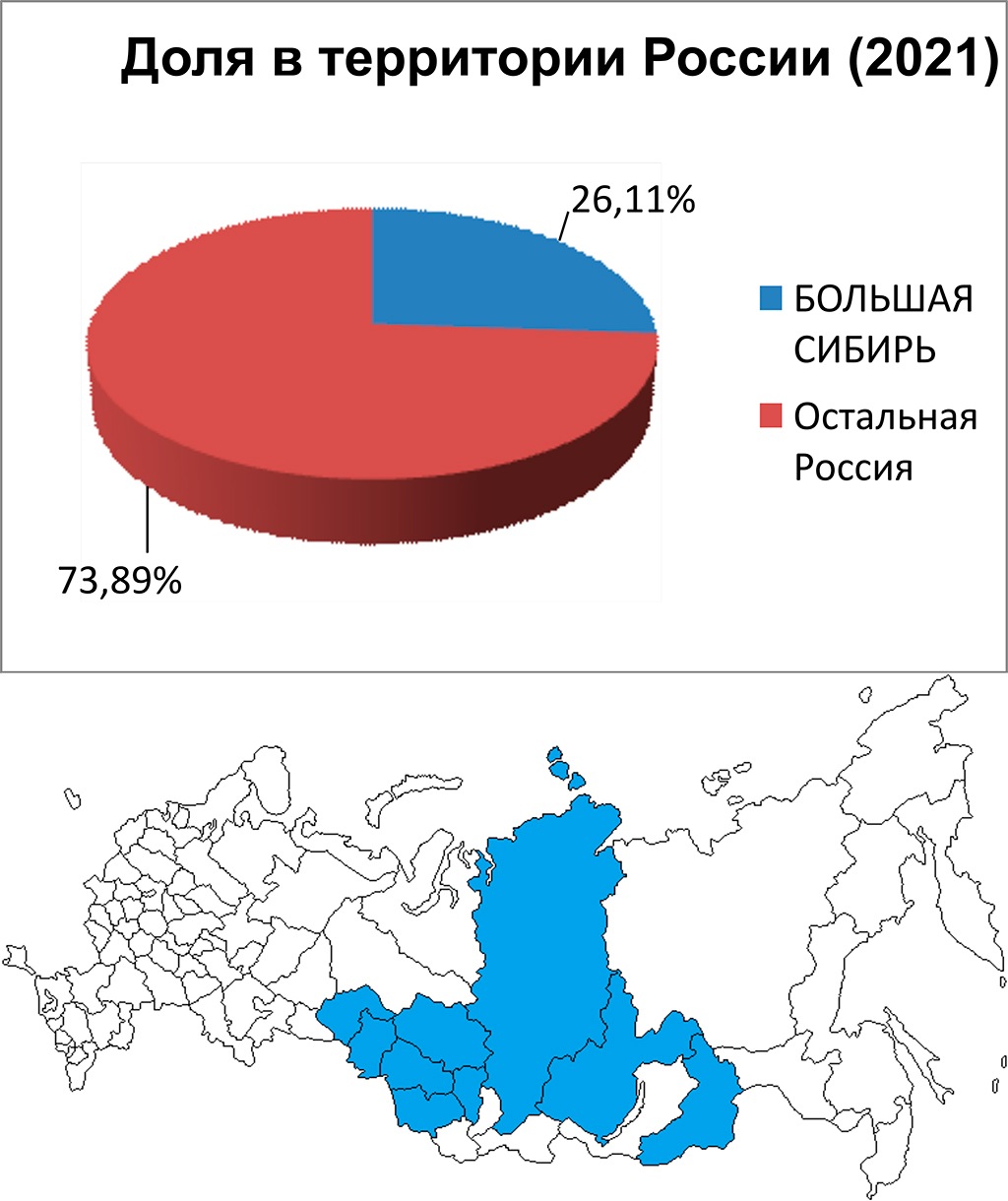

В нашей программе про Сибирь мы рассматриваем девять регионов — малая Тюменская область (без нефтегазовых округов), Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край (Западная Сибирь), Красноярский край и Иркутская область (Восточная Сибирь), а также Забайкальский край, который теперь формально относится к Дальнему Востоку. Четыре остальных региона Сибири — республики Бурятия, Тува, Хакассия и Алтай — были уже рассмотрены в отдельной программе вместе с республикой Саха.

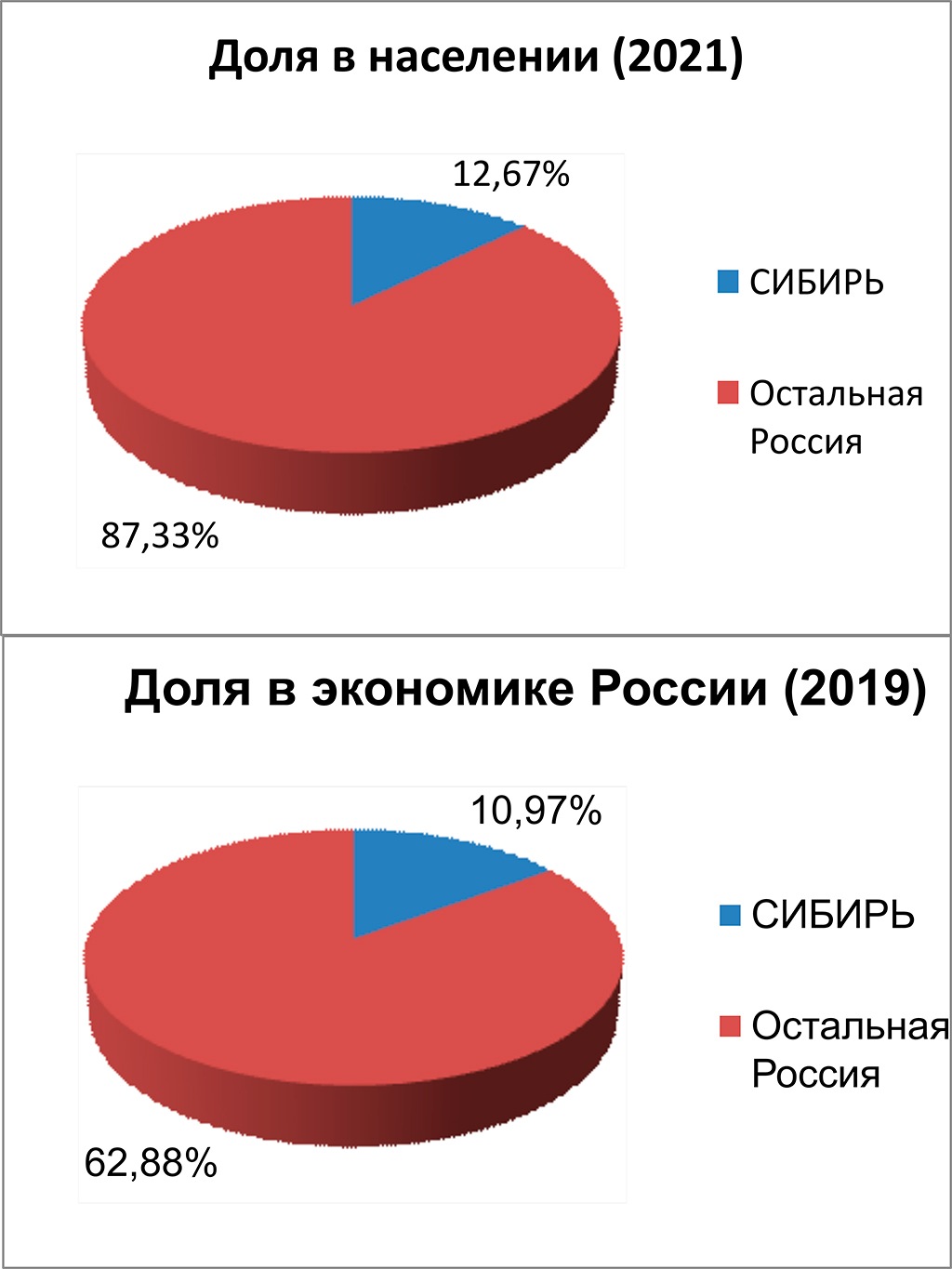

В целом, как мы видим, рассматриваемые нами регионы занимают более четверти территории России, но концентрируют только 11% ее экономики и чуть более восьмой части населения. При этом доля в населении и в экономике России за последние 30 лет уменьшилась на 1%. Численность населения также упала и довольно заметно: так, в 1991 году здесь проживало 20,4 млн человек, а на начало 2022 года — уже 18,4 млн.

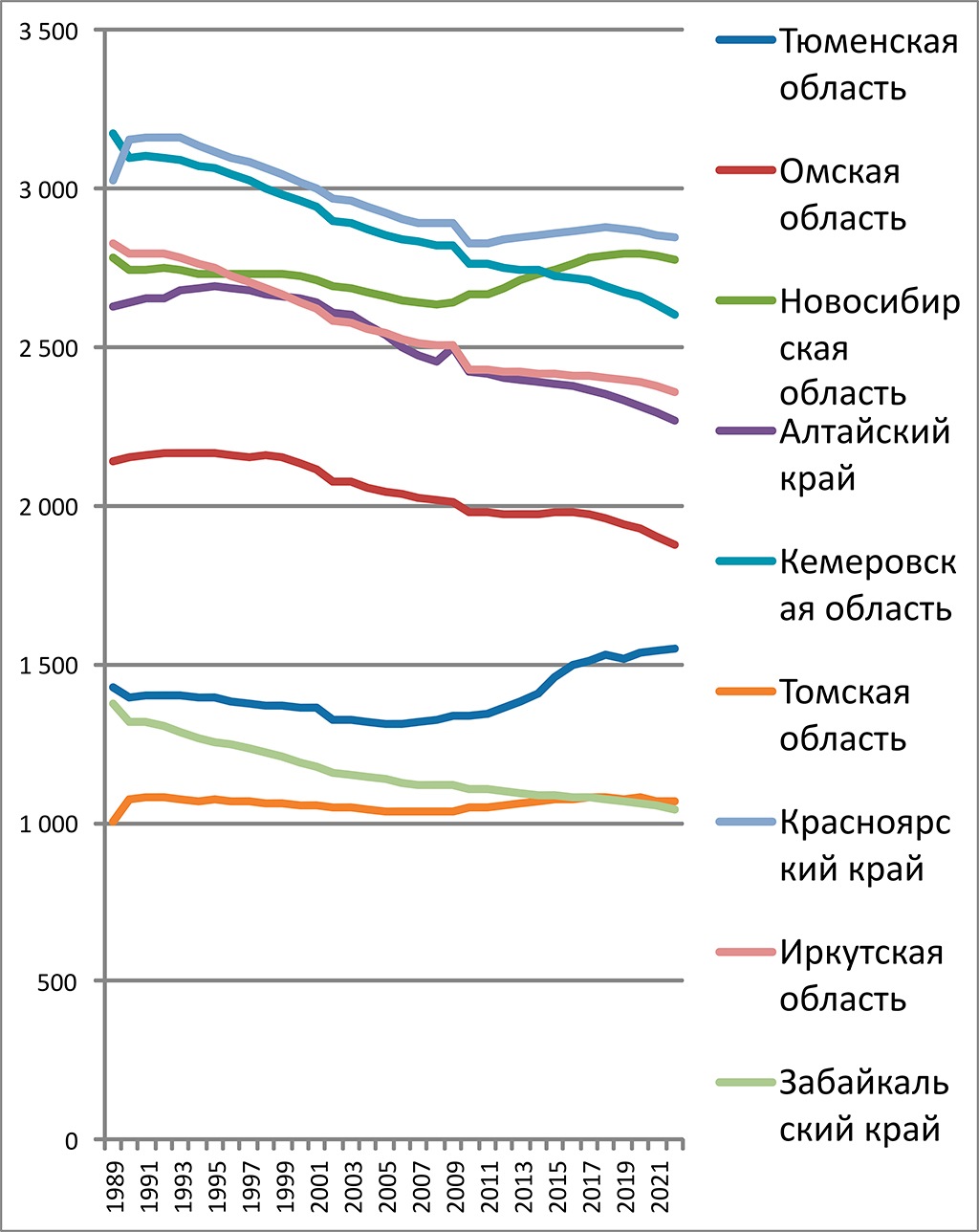

Если посмотреть на изменение численности населения, то можно заметить, что она падала не во всех рассматриваемых регионах. Так, Красноярский край за постсоветское время потерял ровно 10% населения, Омская, Кемеровская, Иркутская области и Алтайский край около 15%, а депрессивный Забайкальский край — более 20%. Однако население Томской и Новосибирской областей почти не изменилось, а Тюменской — даже выросло более чем на 10%.

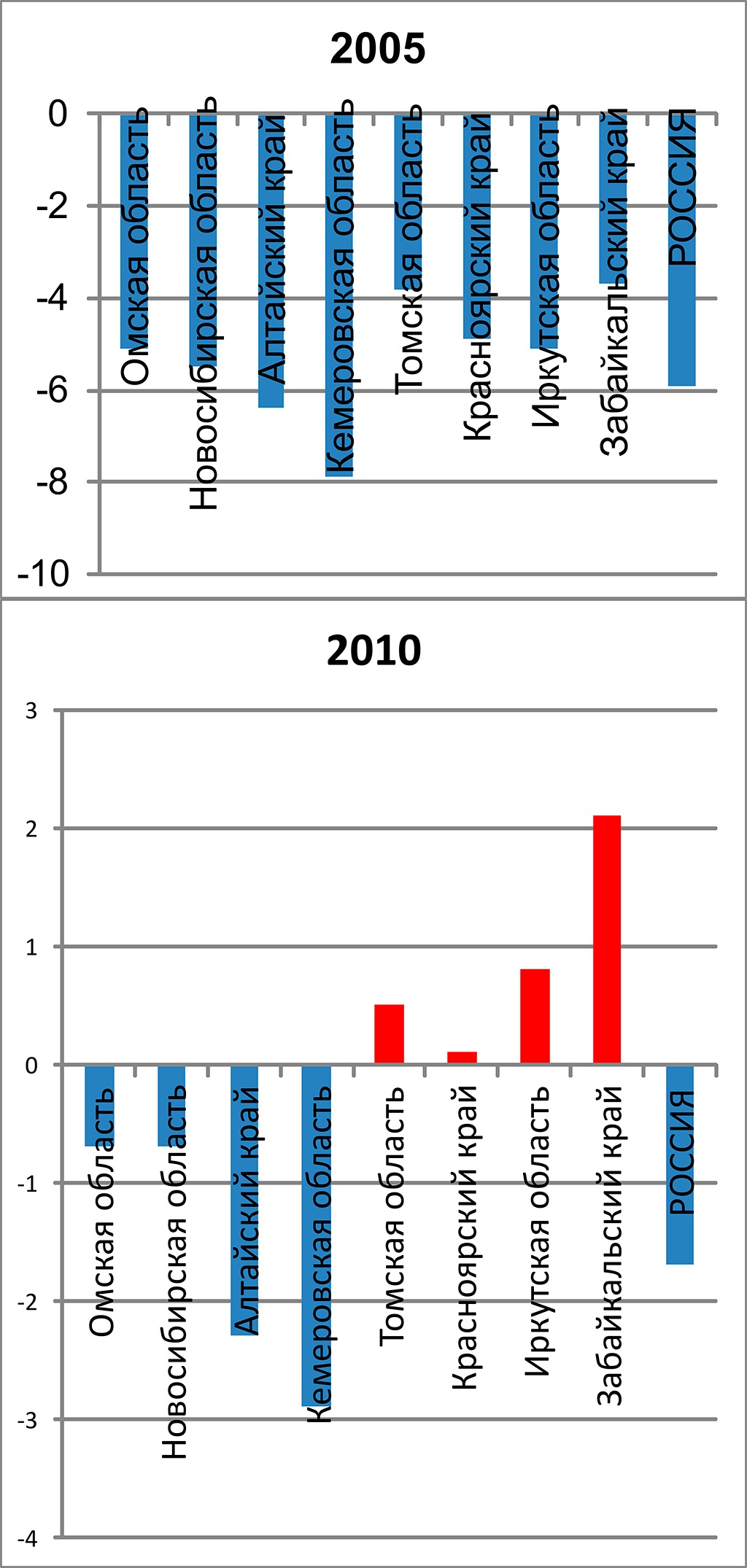

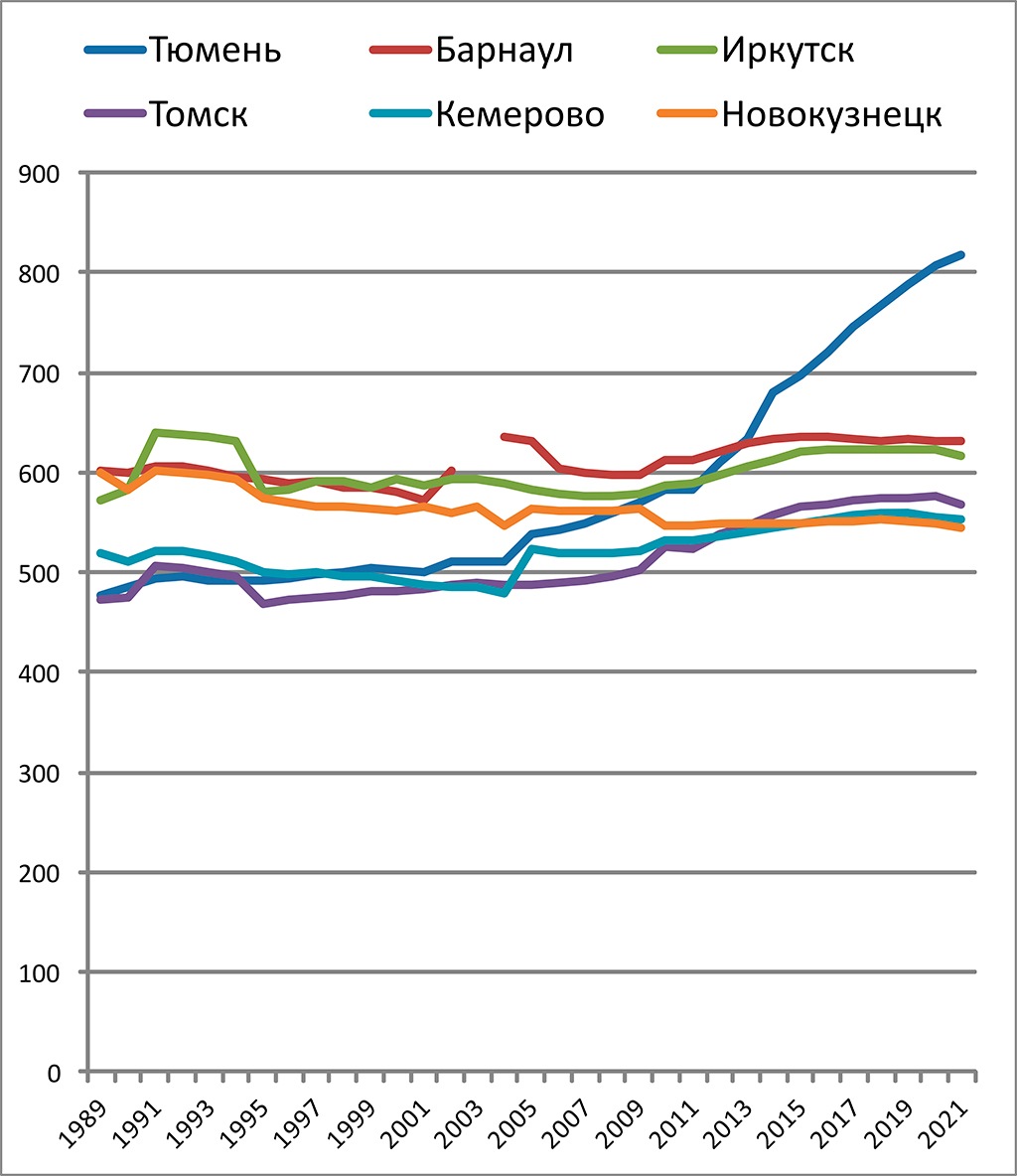

При этом, если мы посмотрим на статистику естественного движения населения, то все регионы Сибири, кроме депрессивных Кемеровской области и Алтайского края, выглядели в начале XXI века лучше среднероссийских показателей.

Такая же ситуация сохранилась и в середине 2010-х годов (последний пик рождаемости в России). Но в 2020 году уже большая часть Западной Сибири (Омская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край) показывали естественную убыль населения выше, чем в среднем по стране.

В целом, на 2020 год положительный естественный прирост населения сохранился только в Тюменской области (+0,1 чел/1000 жителей в год). А Кемеровская область и Алтайский край — единственные регионы Сибири, которые показывали естественную убыль населения все постсоветское время.

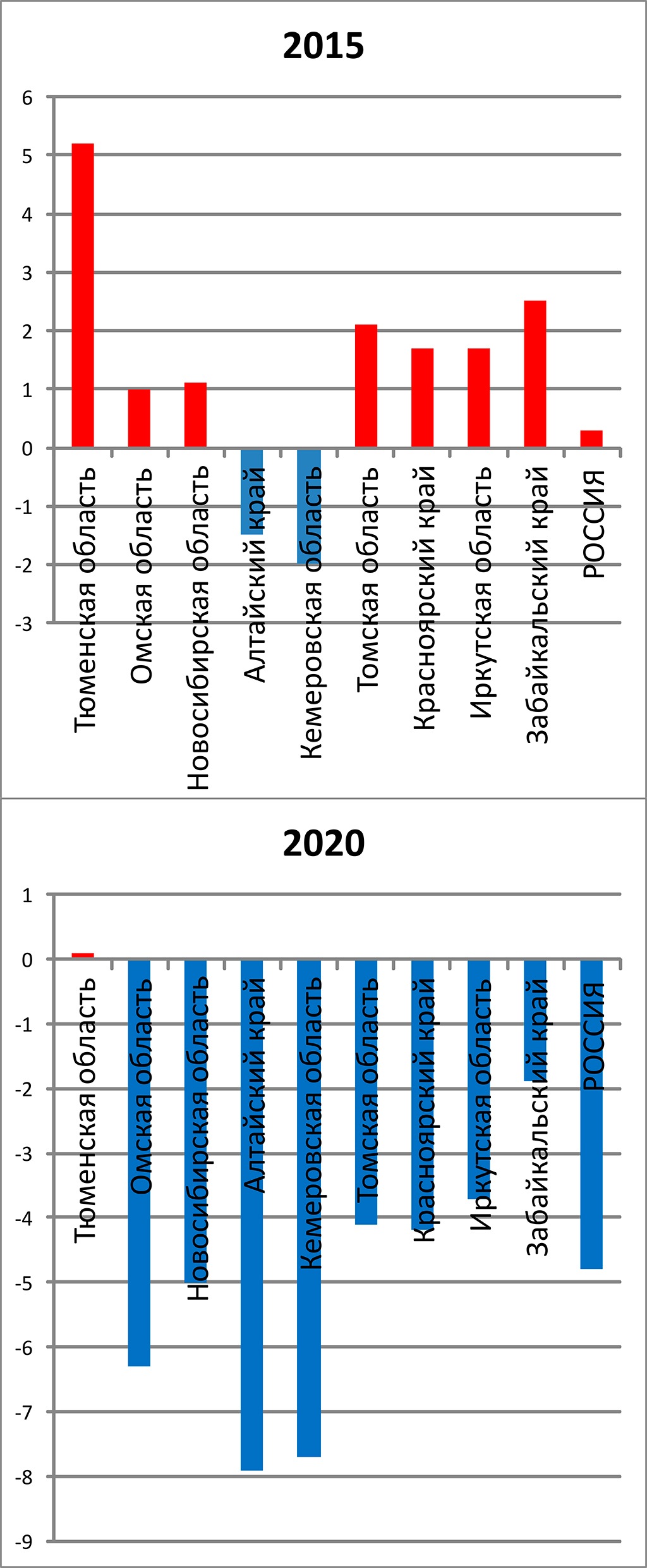

Что касается крупных городов, то сейчас их 19. Явно выделяются три города-миллионника: Новосибирск (1,62 млн), Омск (1,14 млн) и Красноярск (почти 1,1 млн). В настоящий момент это 3-й, 8-й и 12-й город в России по населению, соответственно.

Однако с момента распада СССР население Новосибирска выросло на 12%, Красноярска — на 18%, а Омска — упало более чем на 2%. И продолжает падать.

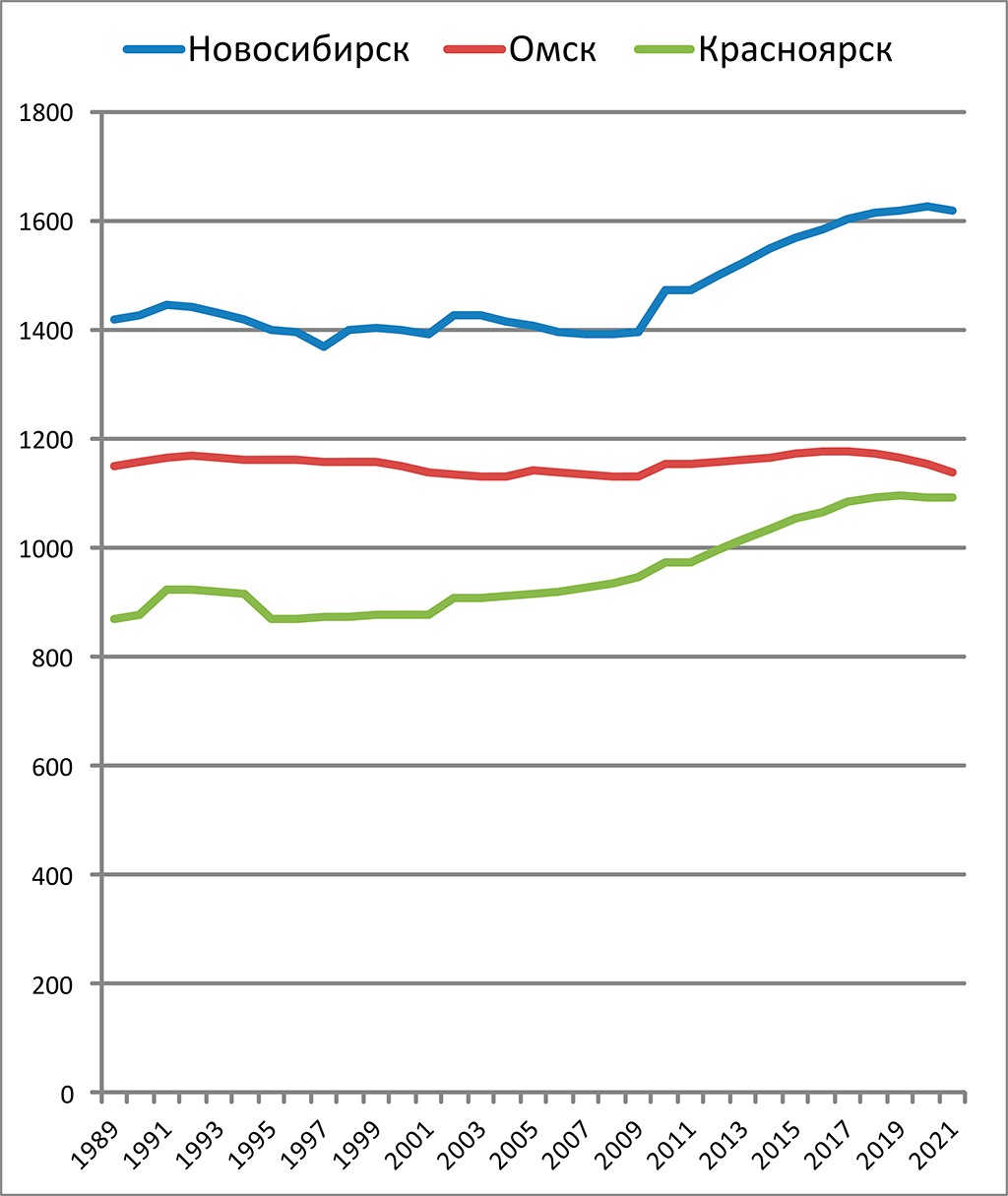

Если мы посмотрим на другие города Сибири, то увидим, что Тюмень (0,82 млн) — это один из немногих городов России, имеющих все шансы стать «миллионером» в ближайшее время. Более того, население города выросло на последние 30 лет почти на две трети. Это один из самых быстрорастущих городов России.

Население еще пяти городов превышает полмиллиона человек. Это Барнаул (631 тыс.), Иркутск (617), Томск (569), Кемерово (553) и Новокузнецк (545). Однако если население Новокузнецка с 1991 года упало на 10% (несколько лет назад он перестал быть крупнейшим городом Кемеровской области), а население Иркутска снизилось на 4%, то во всех остальных полумиллионниках Сибири численность жителей выросла: Кемерово +3%, Барнаул +6%, Томск +12%.

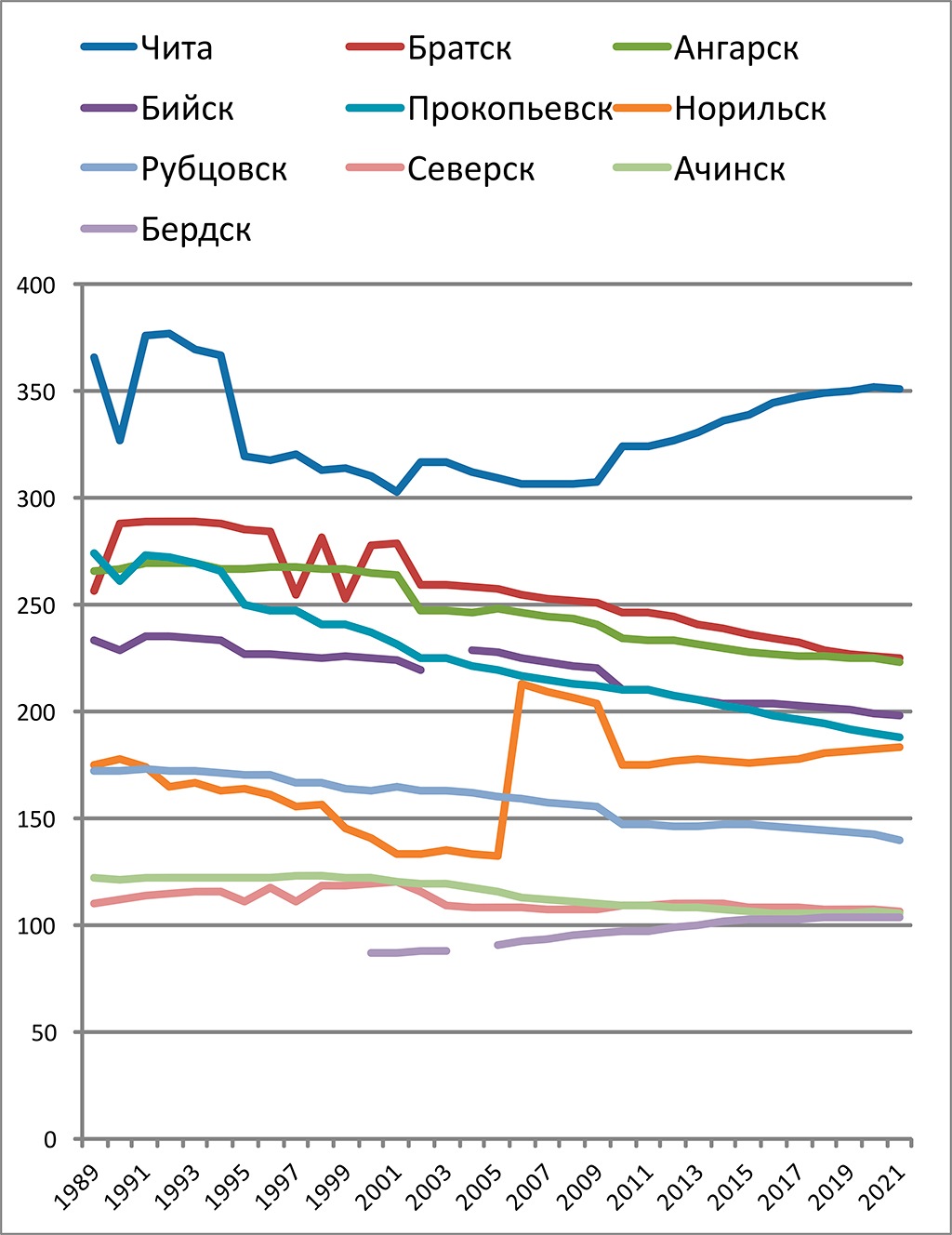

Остальные крупные города четко делятся на две группы. Первая группа — это краевой центр Чита, с населением 350 тысяч (-7% за постсоветское время).

Вторая группа — это города, население которых составляет 100−225 тысяч человек: Братск (225), Ангарск (223), Бийск (198), Прокопьевск (188), Норильск (183), Рубцовск (140), Северск (106), Ачинск (105) и Бердск (104). Из всех этих городов население выросло только в Бердске (+28%) и формально в Норильске (+5%). Но надо иметь в виду, что Бердск по факту — неотъемлемая часть Новосибирской агломерации, а в состав Норильска были включены города Талнах и Кайеркан. А если учитывать еще и их, то население самого северного крупного города мира, по факту, упало почти на треть.

Темпы падения населения в остальных городах могут поразить воображение. Так, если крупнейший закрытый город в России, Северск, потерял только 7% населения, то Бийск и Ачинск — уже около 15%, Ангарск и Рубцовск — ближе к 20%, Братск — без малого четверть, а Прокопьевск — почти треть населения.

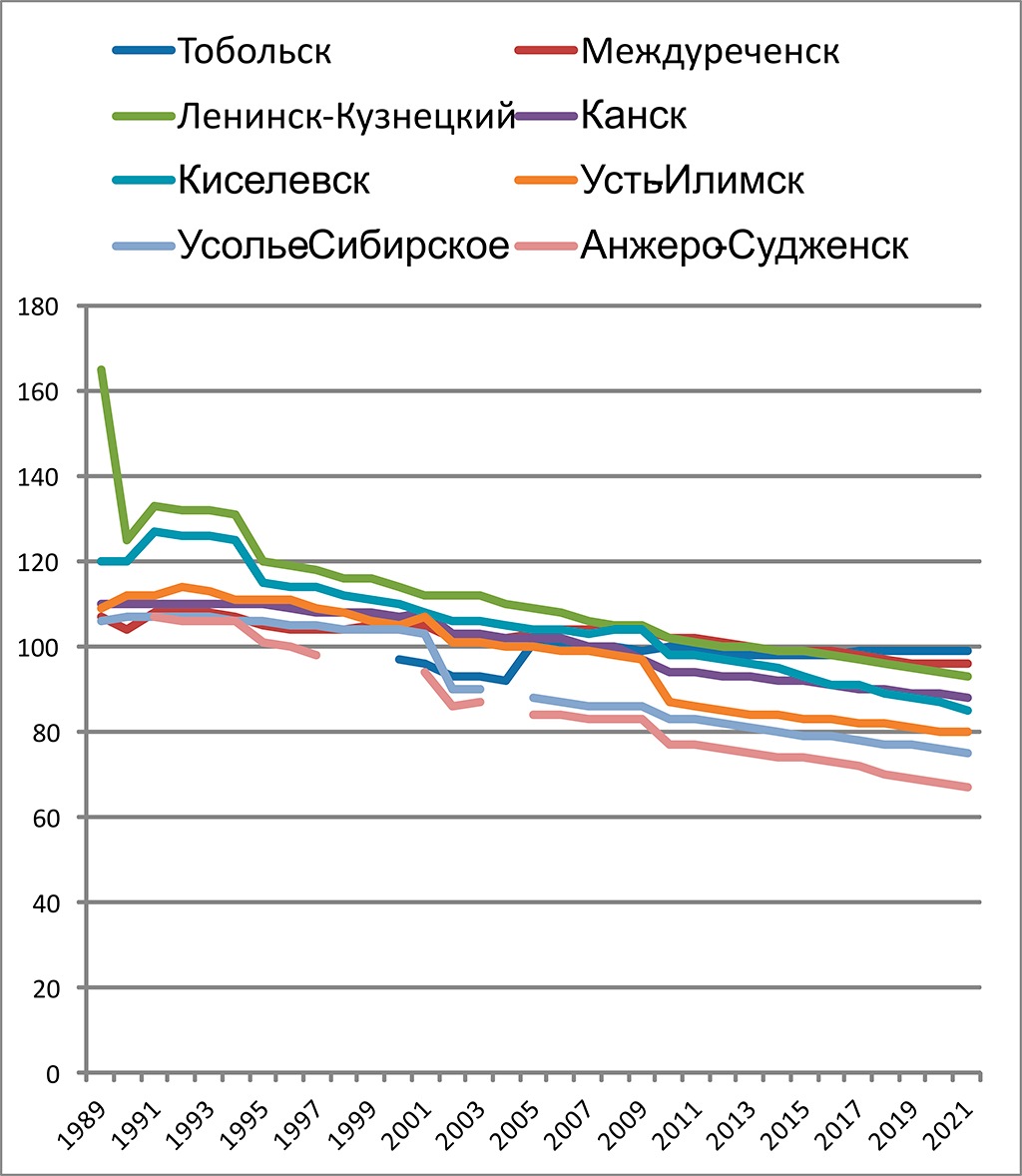

Также Сибирь стала рекордсменов России по количеству бывших крупных городов. Наибольший вклад в это «достижение» сделали Кузбасс и Иркутская область. Так, на момент распада СССР крупными городами также были Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и Канск. А в середине 2000-х годов на несколько лет крупным городом становился Тобольск, население которого до сих пор колеблется около 100 тысяч человек, и у него есть неплохие шансы вернуться в клуб крупных городов России.

Население остальных вышеперечисленных бывших крупных городов просело весьма значительно: Междуреченск -12%, Канск -20%, Анжеро-Судженск -25%, Ленинск-Кузнецкий, Усть-Илимск и Усолье-Сибирское -30%, а Киселевск потерял практически треть населения. Иногда учитываемый в 1980-е годы как крупный город Белово уже на момент распада СССР в своих муниципальных границах не концентрировал более 100 тысяч, но, тем не менее, за постсоветское время испытал депопуляцию в размере не менее четверти населения.

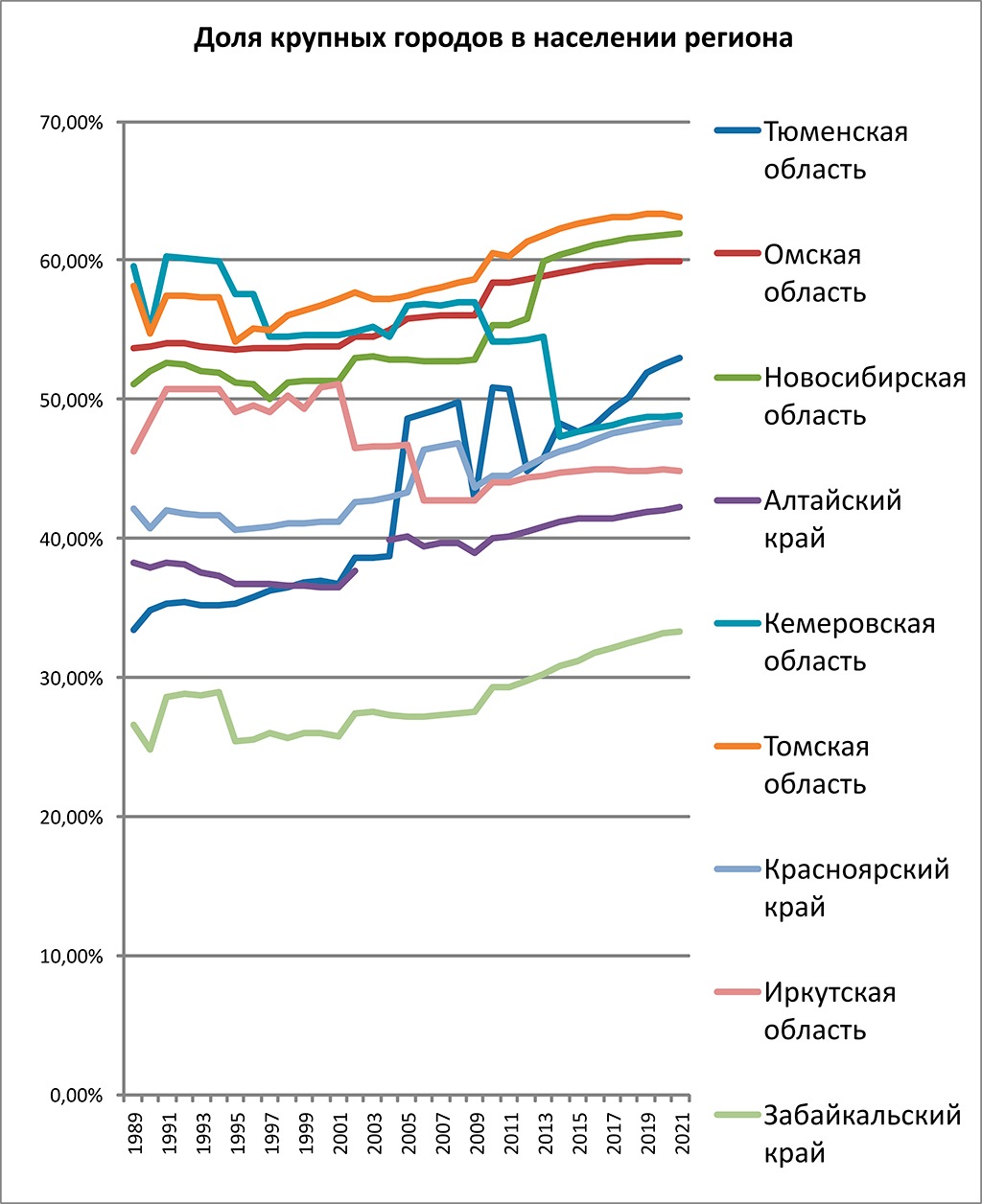

Что касается доли населения регионов, проживающих в крупных городах, то уровень подобной концентрации на 2021 год для этих регионов очень разный: около 60% в Новосибирской, Омской и Томской областях, около половины — в Тюменской, Кемеровской областях и Красноярском крае и 42−45% в Алтайском крае и Иркутской области. Чита же концентрирует ровно треть населения Забайкальского края.

Колебания доли населения, проживающей в крупных городах, зависит от роста численности населения областных центров, падения численности сельского населения и населения малых и средних городов и поселков, потери многими городами статуса крупного города и приобретение подобного статуса Бердском (начиная с 2013 года и до сих пор) и Тобольска (на несколько лет).

Однако темпы изменения данного показателя были очень значительны. Больше всего увеличилась доля населения, проживающего в крупных городах в Тюменской области (с 32% до 53%); на втором месте — Новосибирская область (с 53% до 62%). В большинстве остальных сибирских регионов доля жителей крупных городов выросла на 3−6%. Но при этом в Иркутской области в 1991 году в пяти крупных городах проживал 51% населения, а на начало прошлого года в трех оставшихся — только 45%. В Кемеровской области из семи-восьми крупных городов на начало 90-х годов к 2021 году осталось только три, и из самой урбанизированной территории Сибири (более 60% проживало в крупных городах) Кемеровская область откатилась на четвертое место — только 49% населения сейчас проживает в городах с населением более 100 тысяч человек.

Экономика

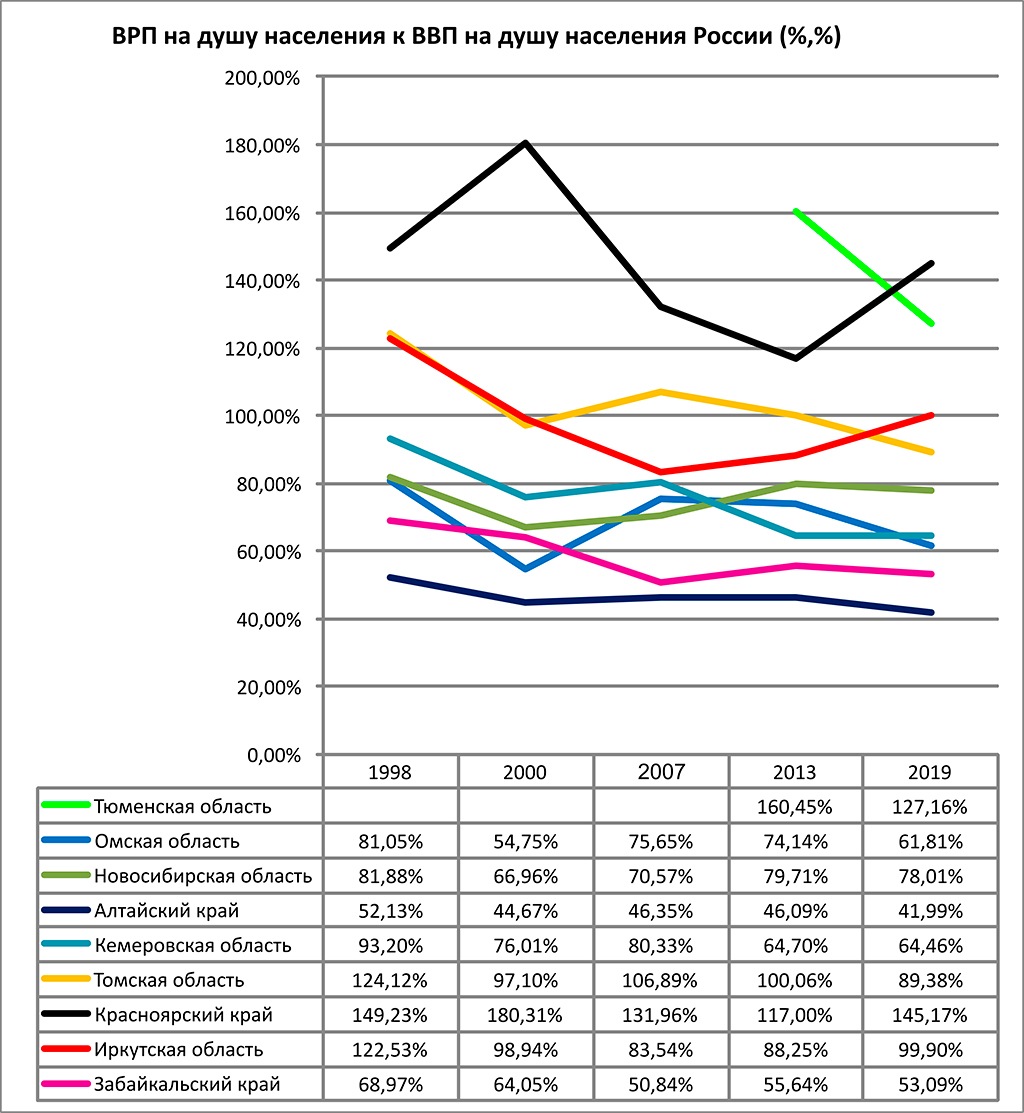

С точки зрения экономики базовые показатели валового регионального продукта (ВРП) на душу населения большинства регионов Сибири уступают среднероссийским. Разброс в показателях очень велик. Самые бедные — Алтайский край (42% от среднероссийского уровня) и Забайкалье (53%). ВРП на душу населения промышленных Кемеровской и Омской областей составляет уже 60−65% от среднего уровня страны, Новосибирской области — 78%, Томской — 90%, а Иркутской — около 100%. И лишь показатели подушевого ВРП Красноярского края (145%) и Тюменской области (127%) заметно выше ВВП на душу населения России.

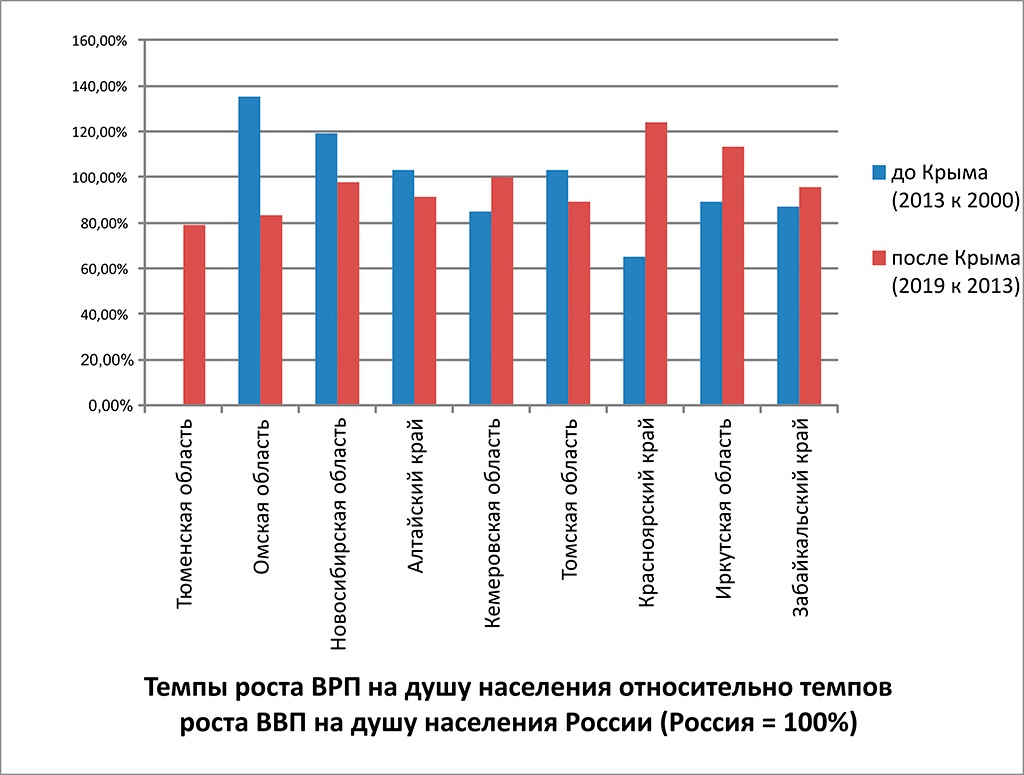

Что касается темпов роста экономики, то если мы посмотрим на период с 2000 до 2013 год включительно (то есть на «докрымскую» путинскую Россию), то увидим, что экономика большинства регионов Западной Сибири — Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края — развивалась быстрее, чем экономика страны в среднем.

Начиная с 2014 года, все меняется: быстрее среднероссийских темпов растет экономика Красноярского края и Иркутской области.

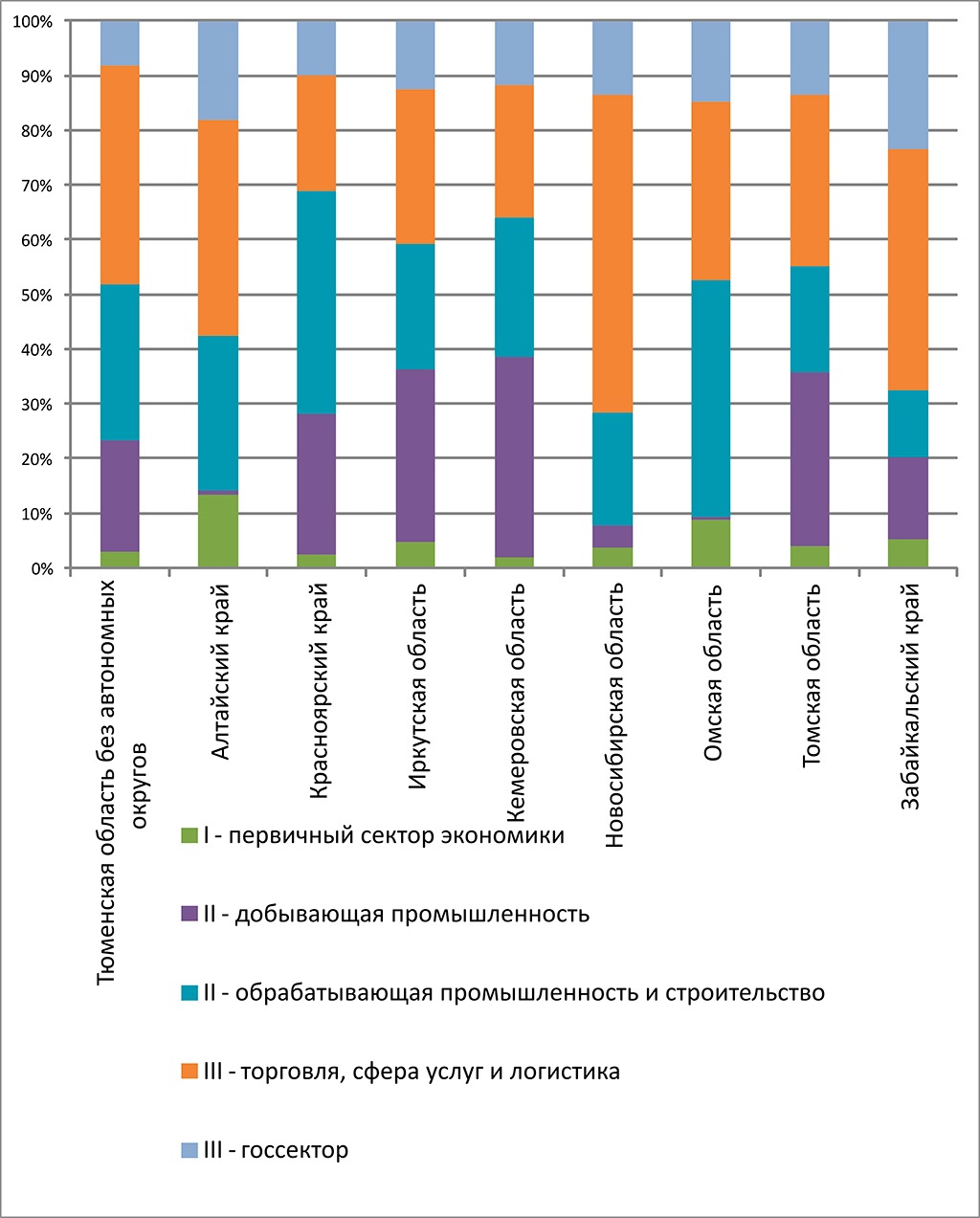

По структуре экономики регионы Сибири тоже очень отличаются друг от друга. Так, Новосибирская область — это регион с преобладанием (58,2%) третичного сектора экономики, с существенной долей промышленности и строительства (20,6%) и заметной долей госсектора (13,5%). Более 40% экономики Омской области и Красноярского края составляют промышленность и строительство, тогда как в остальных регионах — это от 20% до 30%, а в Забайкалье — около 12%. В Красноярском крае, Томской, Тюменской, Кемеровской и Иркутской областях от четверти до более чем трети экономики приходится на добывающую промышленность, в Забайкалье — это около 15%, а в остальных регионах — не более 5%. Доля сельского хозяйства превышает 10% от ВРП региона только в Алтайском крае.

Если же мы сравним эти регионы по номинальному ВРП на душу населения с остальным миром, то данные показатели Алтайского края примерно соответствуют уровню Армении или Алжира и чуть выше Украины. Забайкальский край уже соответствует уровню Албании или Ирана, обгоняя при этом Грузию и Азербайджан. ВРП на душу населения Омской и Кемеровской областей сопоставим с ВВП на душу населения Беларуси или Ливии, но уступает, например, Таиланду. Уровень Новосибирской области на 10% превышает уровень Таиланда или Сербии, и на те же 10% уступает уровню Бразилии или Черногории. Уровень Томской области соответствует уже уровню последних двух стран, но уступает уровню Казахстана или Китая, а Иркутская область, показатели душевого ВРП которой наиболее близки к среднероссийскому уровню, соответствует Аргентине или Малайзии.

Что касается Тюменской области, то по душевому ВРП она соответствует Румынии и, таким образом, все-таки уступает всем странам Евросоюза, кроме Болгарии. А наиболее богатый по номинальному ВВП в Сибири Красноярский край обгоняет уже и Румынию, но все же уступает любой другой стране европейского общего рынка.

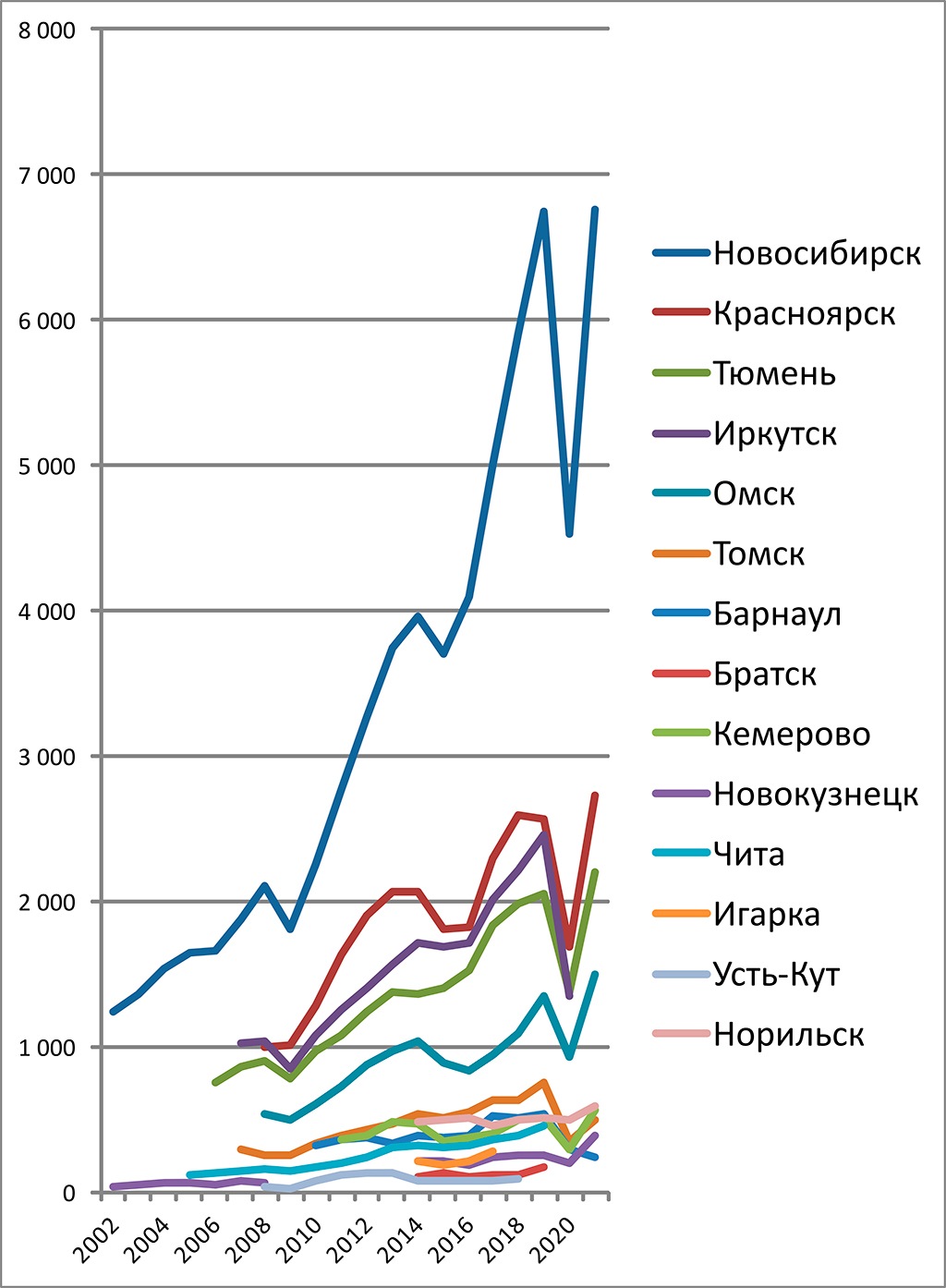

Что касается развития коммуникаций, то Сибирь, как и вся страна, очень сильно погружается в глобализационные транспортные процессы. Наиболее ярко это иллюстрируют аэропорты. Так, с 2002 по 2021 год пассажирооборот аэропорта Толмачево (Новосибирск) вырос более чем в 5,5 раз. В настоящее время за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и курортных регионов Толмачёво самый большой региональный аэропорт страны — 6,8 млн пассажиров в 2021 году.

Крупными региональными аэропортами (17−26 места) также являются Емельяново (Красноярск), Рощино (Тюмень) и Омск-Центральный — в диапазоне от 1,7 до 2,5 млн. пассажиров. Кроме этого достаточно заметен пассажиропоток аэропортов Томска, Кемерова, Барнаула, Норильска, Читы и Новокузнецка.

В оформлении программы были использованы фото Юрия Артюшкина (Неизвестный художник. Из проекта Неизвестная Сибирь. 1998−2003)