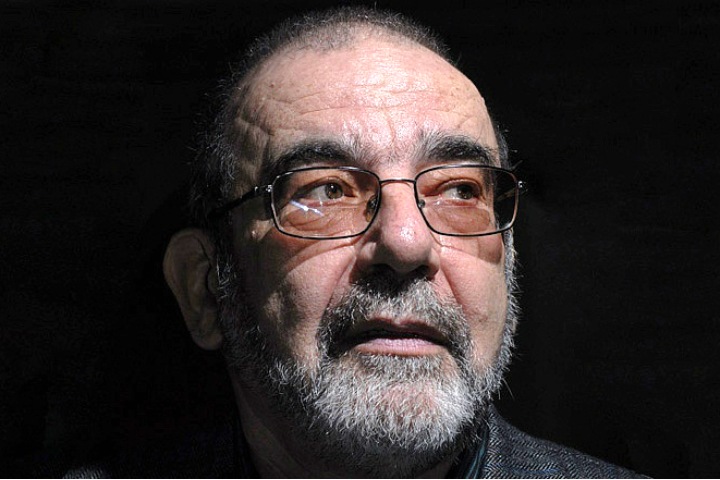

«Новосибирск демонстрировал нечто, чего не было в СССР». История культуры глазами Владимира Калужского

Новый выпуск подкаста Тайги.инфо «Корни и щепки». Участники дискуссии — художественный руководитель Новосибирской филармонии Владимир Калужский, публицист и политик Дмитрий Холявченко и гендиректор исследовательской компании Tayga.Research Александр Баянов.

Предыдущий выпуск: «Идеология дает нам возможность не воспринимать людей как живых». Насилие в истории человечества

Холявченко: Вы родились не в Новосибирске, но уже бОльшую часть жизни здесь прожили. Вы себя ассоциируете с Новосибирском или вас скорее можно назвать человеком мира?

Калужский: Заманчивые формулировки. Конечно, я себя ассоциирую с человеком мира: значительную часть времени, которую я вообще прожил, я путешествовал, общался практически во всех странах с людьми, с которыми можно и нужно общаться. Но где-то лет 30−40 тому назад начал ощущать себя человеком Новосибирска. Сказались, может быть, временные факторы. Или чисто профессиональные, потому что мне пришлось заниматься историей культуры, в том числе музыкальной культуры Новосибирска. И когда я в это окунулся, понял, какое это потрясающее богатство с краеведческой точки зрения. [Сотруднику Музея Новосибирска Константину] Голодяеву всегда завидую в этом смысле.

Потом пришло еще одно чувство, от которого не могу избавиться — что какое огромное количество людей я пропустил, не поговорив с ними, не записав, не оформив их воспоминания. Целые пласты культуры ушли, в частности, довоенная. Я говорю «довоенная» — это особенность нашего поколения, потому что у нас делится «до войны» и «после войны». Нынешнее поколение может как-то по-другому это представлять, войны разные бывали. Военное, естественно, и первое послевоенное десятилетие — то, как Новосибирск созидался как город, то, как созидалось все то, что в нем есть: наука, производство, культура — это, с моей точки зрения, уникально. И когда это понял, я вприпрыжку стал догонять, как говорится, исследовательски, по-человечески общаться.

И так получилось, что где-то в 1980-е годы мне пришлось написать свою первую книжку, посвященную Валерию Григорьевичу Егудину, я там с этим столкнулся немножко. И еще в большей степени, когда мне пришлось писать книжку об Арнольде Михайловиче Каце. Который, в общем, тоже был «пришлец», так скажем. Он родился в Баку, я родился в Москве… Это было очень интересно. Поэтому я считаю себя человеком Новосибирска, безусловно, и гражданином мира, если хотите. Мои многочисленные друзья, которые там остались, за Уралом, спрашивают: «Ну, где это, Новосибирск? Это рядом с Иркутском?» Я говорю: «Ну да, конечно».

Холявченко: Когда приехали в Новосибирск, у вас было какое-то представление о том, как он будет выглядеть, чем отличается?

Калужский: Конечно. Я читал книги. Ехал не на пустое место, здесь были взрослые друзья, однокашники моего отца по Московской консерватории. Они меня сюда, можно сказать, и подтянули. Но я знал, что в Новосибирске, сейчас боюсь ошибиться в цифрах, солнечных дней больше, чем в Сочи. Правда, как-то пропустил, что они приходятся на зиму в основном.

В общем, я был готов. Купил себе такой маленький полушубок — вы понимаете, до каких частей тела. И когда начались морозы, я его носил, и люди, немножко познакомившись со мной поближе, допускали такое откровенное: «Слушайте, а вам не холодно?» И у меня в те времена была мечта приобрести — это модно было тогда — милиционерские шубы. Я на барахолке купил однажды у какого-то цыгана такую штуку. И это было замечательно. Она путалась под ногами, но было тепло.

И, конечно, самое страшное — был такой экзистенциональный страх перед холодом. Я не знал, что это такое. Мой коллега, тогда еще тоже молодой, сейчас он доктор наук, профессор Московской консерватории, говорит: «Ты не бойся, когда идешь по городу, самое главное — держись за нос, потому что он может упасть». И потом — не было ни подземных переходов, ни метро, ничего, но были магазины, где можно было перетоптаться, как говорится, пересидеть и идти далее. И потом, это уже не бурчание человека определенного возраста, но климат был лучше.

Холявченко: Суше, наверное?

Калужский: Морозы были настоящими морозами. Эти 30 градусов без ветра закаляли. И по ночам я читал книжки Рокуэлла Кента про северные какие-то дела и чувствовал, что я приобщаюсь к Канаде, где-то еще. И, естественно, лето было замечательное, потому что весь асфальт в центре города был истыкан женскими каблучками. Потому что все плавилось.

Потом произошло то, что произошло. Это знаменитое Обское море (Новосибирское водохранилище — прим. Тайги.инфо) — я неважный гидролог, но это везде было, — начало давать результаты, что-то начало меняться. Я помню, у меня был перелет из Якутска в Новосибирск таким долгоиграющим рейсом на АН-24, который летел Якутск-Алянск-Олёкминск-Братск-Красноярск и так далее. Когда мы вышли из самолета в Олекминске, - 25 градусов мороза в марте и так далее. Как только мы прилетели в Братск, я вышел из самолета, на нас пахнула сырость. И дальше оно и пошло. Красноярск, Новосибирск. Она и победила, эта сырость. Ну, а в остальном все прекрасно.

Холявченко: А с точки зрения культуры, какие у вас были впечатления от Новосибирска? Каких людей вы здесь встретили?

Калужский: Я ехал сюда, проработав год, после окончания консерватории, в музыкальном училище в Витебске. Это чудесный город. Сейчас его все знают, потому что там проходят «Славянские базары». Тогда это была совершенная глухомань. Я-то знал, что еду в город, где три, по крайней мере, имени для меня были священны — это, во-первых, Иван Иванович Соллертинский, который там родился. Понимаете, какая дуга возникала — он родился там, умер и похоронен в Новосибирске. Естественно, Малевич с его «Черным квадратом», не Шагал. Но про Шагала и Малевича там вообще никто не вспоминал в 60-е годы. Это сейчас они на божничке стоят, а тогда это вообще запретный плод. И вот это был тихий провинциальный город, где всё вокруг [музыкального] училища было.

А потом, когда я попал в Новосибирск, то есть стал искать другое место — ну, само музыкальное училище находилось на улице, которой сейчас, по-моему, нет уже. Эти замечательные улицы шли от Челюскинцев перпендикулярно, и само их название вызывало озноб — Красноярская, Енисейская, Нарымская и так далее. Уже холодно становилось. Вот, на Енисейской улице находилось музыкальное училище. Это было двухэтажное деревянное здание. А поскольку в послевоенные годы я жил в Белоруссии, где все деревянное было сметено войной, — для меня это тоже была сибирская архитектура. И там было тепло, там было уютно. Это было чудесно, потому что в этом здании кроме музыкального училища находился еще вторчермет — и вот это была одна из, так сказать, особенностей пейзажа культурного.

Там много было забавного. Там же, в этом здании, были разные профессии — пианисты занимались. Пианистам, как известно, нужно, чтобы было два рояля или рояль и пианино. И вот в один прекрасный день класс, в котором это было, начал рушиться.

Для меня, кроме училища, была консерватория. И это был свет в окошке, потому что попасть в 23−24 года в преподаватели консерватории — это была фантастика по тем временам. И когда я шел принимать первый экзамен какой-то там у заочника, он меня спросил: «Молодой человек, вы тоже поступаете?»

Все было замечательно [в Новосибирске]. И Оперный театр, конечно, в первую очередь. Там были люди, которые мне были знакомы еще с детства. Дирижировал, среди прочих, Аллан Исаакович Жоленц — товарищ моего отца по Московской консерватории, он и в Минске работал. Это было замечательно. И само здание невероятное.

Но дело в том, что в жизни все взаимосвязано. Когда мне было лет 15, наверное, матушка повезла меня в Москву. И мы с ней прошлись по историческим местам. Общежитие Московской консерватории, где я родился, — там нашли даже мою няньку… И я попал в Большой театр, там был [у нас] знакомый, — на гастроли Новосибирского [оперного] театра в Москве. Великие гастроли. И я, что называется, простите, обалдел от того, что увидел. Потому что Новосибирский театр — режиссером был Тихомиров — демонстрировал нам нечто, чего не было вообще в Советском Союзе. Там хор пел спиной к дирижеру. То есть, он играл. Это была «Хованщина» Мусоргского, там были потрясающие совершенно певцы — Лидия Владимировна Мясникова, Народная артистка СССР, Вениамин Павлович Арканов. Это люди, не попавшие в эру телевидения, поэтому они не имеют такой популярности, как люди следующих поколений. Но вообще театр особенно телевидение не баловало, но новосибирцы знали его. И вот проходит буквально 5−8 лет, и я попадаю туда. Для меня это было нечто.

Ну, а сама консерватория, которая в 1956 году появилась (мы с ней совпали, я в 56-ом поступил в консерваторию, там, в Минске), — это тоже было, что я называю, сборная Советского Союза. Потому что в 40-е, 50-е и, частично, 60-е годы передвижение людей искусства по стране было значительное. Это было связано с тем, во-первых, что квартирный вопрос всех испортил, как говорится. Надо было [найти жилье], после войны особенно, когда люди возвращались, скажем, в Питер, на Украину или в Украину, как сейчас принято говорить, как сейчас принято говорить, в Белоруссию. И они приезжали сюда [в Новосибирск]. И это одна сторона, что не было жилья, не было работы.

Появлялись новые учебные заведения. И эти новые учебные заведения аккумулировали [специалистов]. Новосибирск оказался тем самым местом, где были люди, насколько я помню, из Питера, из Саратова, из Львова и так далее. И вот мы все вместе работали — это колоссальный опыт был, потому что когда люди из разных мест с разными культурными традициями соединяются, а не только из одного горшка, так сказать, — это очень продуктивно получается. И так продолжалось в консерватории до конца 60-х — начала 70-х годов.

То первое поколение ушло вслед за вторым ректором — это Арсений Николаевич Котляревский, из питерской старой интеллигентской семьи. Он сделал одну историческую вещь, которую журналисты должны знать, — дал возможность бардам во время знаменитого фестиваля (первого Всесоюзного фестиваля авторской песни 1968 года в Новосибирске — прим. Тайги. инфо) выступить в только что построенном на улице Советской Большом зале консерватории. Потому что все отказывались, все боялись. А он был человек такой, знаете, вольнолюбивый. Питерский. В 1950-е, 1960-е годы это дорогого стоило. И он дал этот зал, я сидел на этом концерте.

После этого была разгромная статья одного новосибирского журналиста, которая, собственно, и поставила крест на этом движении. Ну и на самом Котляревском, потому что через какое-то время райком [КПСС], так сказать, рассмотрел вопрос о его деятельности. И он уехал, успев построить зал, внедрить оргАн, который и сейчас там, и создать какую-то особенную атмосферу, которая царила тогда. А за ним уехали другие люди. Появились другие консерватории: до этого еще Владивосток открыл институт, а тут появился Ростов-на-Дону — место теплое, хлебное, как говорится. Немножко позже Петрозаводск. И люди начали уезжать. И тут в начале 70-х годов из Москвы приехала группа музыкантов, они уже сейчас ветераны, и вот на этом, собственно, все и кончилось. А дальше воспроизводство своих было.

Баянов: Но все-таки питерцы доминировали?

Калужский: Да, я как раз приехал в 1962 году, отмечалось 100-летие Ленинградской консерватории. Я помню, как с завистью смотрел, как они все туда поехали на праздник и вернулись оттуда со значками. То ли питерцы были легче на подъем, то ли с Новосибирском это было как-то связано.

Холявченко: Видимо, со времен блокады и эвакуации у Ленинграда и Новосибирска связи были.

Калужский: Может быть. Мне рассказывали, что когда ленинградский оркестр [оркестр Ленинградской филармонии] уехал назад, возвратился [из эвакуации], все [музыканты] уехали, потому что им очень трудно здесь было последние месяц. А один человек остался, не назову сейчас его имени. Он был скрипачом там [в Ленинграде], а здесь стал артистом, домристом или балалаечником, в оркестре русских народных инструментов новосибирского радио — тогда еще Ивана Матвеевича Гуляева. Я его застал, лет 25 он работал. Таких вещей было очень много — мы даже не знаем, сколько ленинградцев осталось здесь, зная, что там уже ничего нет. Или там нужно начинать заново, а здесь хорошо прижились.

И я говорил еще до нашего эфира о том, что узнал о Новосибирске — это категория репрессированных немцев. [Их] очень много было, и они мне рассказали очень многое. Потому что только в 1965-ом году ребят, мальчиков стали призывать в армию — до этого они не имели право служить.

Я говорил о выходцах из Харбина, которые тоже возвращались сюда. И были любопытные ситуации. Один мой приятель по консерватории, очень близкий, рассказывал историю своего отца. Он был музыкантом, играл в Харбине в каком-то кабаке, так сказать, во время войны. В какой-то день Х японцы, которые там хозяйничали, выставили всех музыкантов на какой-то парад, на плац, надели японскую форму на них и заставили играть марши. И, конечно, среди публики оказался «наш человек», который сфотографировал и через некоторое время предъявил ему — как же ты японской форме играешь. И он «загремел» в Казахстан, семья распалась. И мой приятель носил на себе это клеймо. Таких рассказов было очень много.

Тут Новосибирск открывался для меня, и в сфере культуры тоже было немало людей, которые оказались здесь не по своей воле. Потому что одним из способов избежать репрессий как я понимаю, именно в 30-е годы, была перемена мест. Можно было уехать срочно в другое место, где на тебя еще, так сказать, не сделали досье, где на тебя еще не было компромата, не было доносов.

Мы уже позже узнали о судьбе Ивана Людвиговича Станчича, первого директор Новосибирской филармонии. Этот человек, хорват по происхождению, как многие европейцы, приехал в СССР строить «светлое будущее» и будущее для своей родины тоже. Виолончелист из Омска. Очень много народу сюда из Омска переехало — редакции газет, театры и так далее. Станчич занимался театрами, был директором «Красного факела» к тому же. И с 1 января 1937 года был директором Новосибирской филармонии. Да, он еще был министром культуры, как бы мы сказали, — в Запсибкрае был уполномоченным в этой сфере.